【宾川时讯·文化周刊】霜月书声

霜月书声

霜月书声

◎/李红文

踩着月光的影子进入校园,清冽便迎面扑来,不是风,是光。是那种被十二月的寒夜滤过、又让凌晨的时辰洗濯过的月光。它薄薄地铺在地上,像一层刚凝结的、不会融化的初霜,踏上去仿佛有极细微的脆响。空气里一丝尘埃也没有,只有月光的粒子,清冽得有些割人,吸进肺里,凉丝丝的,把残存的睡意涤得干干净净。

“今天的月亮真圆,开始还以为是哪里的灯光……”走廊上遇见早进班的年轻的张老师,他缩着头笑着说。

“今天的月亮真圆,开始还以为是哪里的灯光……”走廊上遇见早进班的年轻的张老师,他缩着头笑着说。

校园的静谧是饱满的,是亿万片月光羽毛堆叠起来的沉静。远处黛青的山峦静卧着,线条温柔,仿佛也被这月光抚平了棱角。目光所及,是霜白的甬道,月光将道旁冬青的叶子镀成了黯黯的银,风不动,它们便成了凝在时间里的剪影。这光不似春月的暖昧,夏月的饱满,秋月的朗阔;冬夜的月,是内敛的,清瘦的,带着一种近乎严酷的诚实,照得见每一道砖缝,也照得见人心底最平实的部分。它属于守夜人,属于赶路人,属于在黑暗将尽未尽时,便要点亮第一盏灯的生灵。

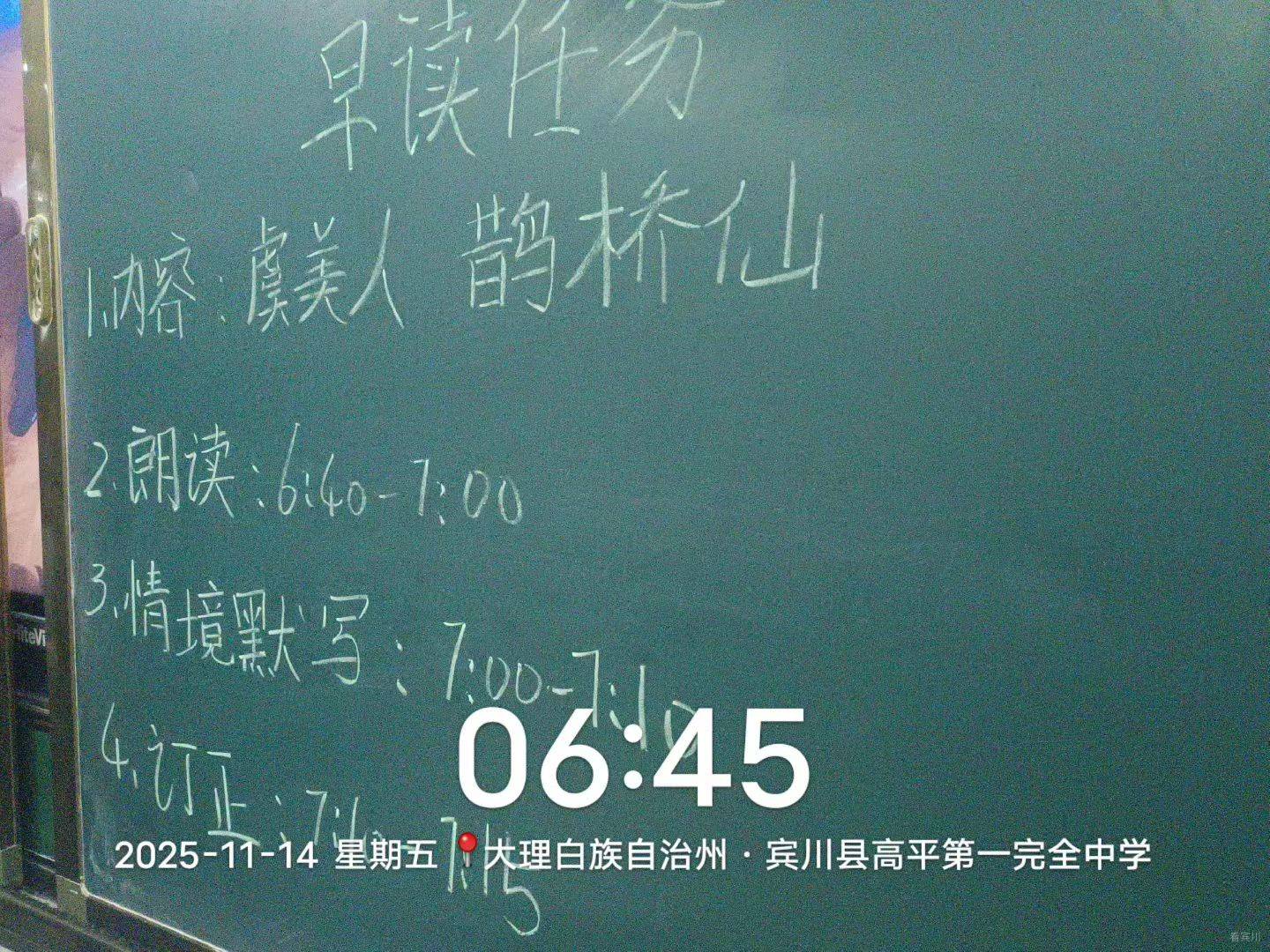

正出神,寂静的底子上,忽然迸出了一缕声音。极细,极韧,像一枚破土的笋尖,怯生生地,却又不可阻挡地,戳破了那层月光的薄纱。是诵读声。一个,两个,十几个,几十个……汇成了一股潺潺的溪流,从教学楼那一排排方格子里漫溢出来。那声音起初是零散的,试探的,带着刚苏醒的沙哑,随即,仿佛星火燎了原,整座教学楼活了过来,变成了一座巨大的、共鸣着的钟。不再是溪流,而是澎湃的、带着热意的潮水了。听不清具体的词句,只听见那声音的质地——是青春喉管里最本真的震动,是渴望挤破冻土的生力。清冽的月光,此刻仿佛成了这声音的器皿,盛着它,托着它,将它传得更远,也衬得它愈发地炽热。光与声,冷的寂静与热的喧腾,竟在这凌晨的校园里,达成了一种奇异的、动人的和解。

正出神,寂静的底子上,忽然迸出了一缕声音。极细,极韧,像一枚破土的笋尖,怯生生地,却又不可阻挡地,戳破了那层月光的薄纱。是诵读声。一个,两个,十几个,几十个……汇成了一股潺潺的溪流,从教学楼那一排排方格子里漫溢出来。那声音起初是零散的,试探的,带着刚苏醒的沙哑,随即,仿佛星火燎了原,整座教学楼活了过来,变成了一座巨大的、共鸣着的钟。不再是溪流,而是澎湃的、带着热意的潮水了。听不清具体的词句,只听见那声音的质地——是青春喉管里最本真的震动,是渴望挤破冻土的生力。清冽的月光,此刻仿佛成了这声音的器皿,盛着它,托着它,将它传得更远,也衬得它愈发地炽热。光与声,冷的寂静与热的喧腾,竟在这凌晨的校园里,达成了一种奇异的、动人的和解。

循着那片光的海与声的潮,我按惯例巡查高一年级。一盏盏白亮的灯下,是一颗颗战立持本的身影。他们的脊背或许还单薄,却挺得笔直,像一株株急于拔节向上的新竹。持本战立,嘴唇飞快地翕动,眼神是钉子,要将那些字句牢牢钉进生命的底板里去。偶尔有孩子抬起头,望向窗外无边的夜色与明月,那一刻,他年轻的眸子里,映着的不是疲惫,而是一种清亮的光,和月光一样清亮,却又比月光多了一团火。那火的名字,或许叫远方。

早进班值守的老师立在教室的后面,倚着墙,并不说话,只是静静地看着这一片黑发的浪潮。他手里或许也拿着一卷书,但目光很少落在上面。他的目光,是巡弋的渔火,温和地拂过每一个孩子的背影。那目光里有审视,更多的却是守护。偶尔,有孩子的声音低了下去,显出倦怠的痕迹,他便轻轻走过去,并不责备,只是在那桌前稍稍驻足,或是极温和地,用手掌按一按那瘦削的肩头。什么也不必说,那手掌的温度,便是一句无声的、全部的言语了。那一刻,他脸上的神情,在日光灯的冷光与窗外月光的清辉交织下,显得格外复杂——有心痛,有骄傲,有一种深沉的、属于土地般的期待。他也是一个守夜人,守着这一室青春的火焰,守着知识星火的传递,直到天光彻底吞噬月光,将人间的一切都托付给太阳。

早进班值守的老师立在教室的后面,倚着墙,并不说话,只是静静地看着这一片黑发的浪潮。他手里或许也拿着一卷书,但目光很少落在上面。他的目光,是巡弋的渔火,温和地拂过每一个孩子的背影。那目光里有审视,更多的却是守护。偶尔,有孩子的声音低了下去,显出倦怠的痕迹,他便轻轻走过去,并不责备,只是在那桌前稍稍驻足,或是极温和地,用手掌按一按那瘦削的肩头。什么也不必说,那手掌的温度,便是一句无声的、全部的言语了。那一刻,他脸上的神情,在日光灯的冷光与窗外月光的清辉交织下,显得格外复杂——有心痛,有骄傲,有一种深沉的、属于土地般的期待。他也是一个守夜人,守着这一室青春的火焰,守着知识星火的传递,直到天光彻底吞噬月光,将人间的一切都托付给太阳。

杨老师正在组织值日学生清理教室,“这几个学生调皮得很,要亲自督促的……”说话的当而,她柔情似水……

杨老师正在组织值日学生清理教室,“这几个学生调皮得很,要亲自督促的……”说话的当而,她柔情似水……

月光地里,身上的暖意还未散尽。东方的天壁,已从最深处透出一点极含蓄的蟹壳青,像一滴掉进清水里的淡墨,正缓缓地洇开。月亮的光华,于是便显出几分谦逊的退让,清冽依旧,却不再那般君临天下似的笼罩万物了。我知道,再有一会儿,孩子们的诵读声会汇早餐的铃铛,食堂的蒸汽会袅袅升起,喧腾的白昼将接管这一切。但这月、这声、这情,会沉淀下来,成为这个冬晨的琥珀。

所谓希望,大概就是这样了——在最清冽的光里,生发最灼热的声音,而总有一些沉默的身影,心甘情愿地,站成这光和声的底色。

所谓希望,大概就是这样了——在最清冽的光里,生发最灼热的声音,而总有一些沉默的身影,心甘情愿地,站成这光和声的底色。

天,终究是要亮的。

图文/李红文

编辑/杨宏毅

责编/杨宏毅

审稿/张进

终审/杨凤云

投稿邮箱/bcrmtzx@163.com

网友评论文明上网,理性发言