【时讯副刊】民主人士——赵逢源

民主人士——赵逢源

赵克贵

题记:统一战线是中国共产党在中国革命中战胜敌人的三大法宝之一,古底民主人士赵逢源先生从思想进步到接受中国共产党革命主张、支持革命工作,参加革命工作,充分体现了中共宾川县工作委员会贯彻执行党的统一战线政策的卓越成效,以及统一战线工作为取得宾川革命斗争的胜利作出的积极贡献。

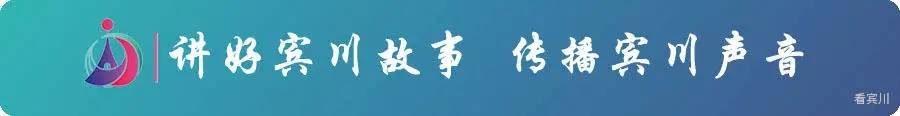

赵逢源(1885 一1968 年)字漱泉,宾川县平川镇古底村委会水盘磨村人,汉族,云南陆军讲武堂毕业。是宾川县新民主主义时期中国共产党的忠实朋友,知名的民主人士。解放后,曾任宾川县积案清理委员会主任,是中国人民政治协商会议大理州委员会第一、二、三、四届委员。

一、艰辛求学路

赵逢源幼年丧父,有一个姐姐、一个哥哥、一个弟弟,姐弟4人,除姐姐一人帮助母亲料理家务外,三兄弟都靠母亲酿酒、耕田、养猪进私塾读书。他丧父时,其母亲29岁,小弟不满一岁,为维持生活,母亲历尽人世间艰难困苦,还时常激励诸子:我活下来的目的,就是希望你们务必刻苦读书成人,若不然我生不如死。古底是丽江、永胜通往楚雄、昆明的重要通道,是白井盐流通的重要盐马古道,来来往往的马帮川流不息,交通、信息、文化相对发达,独特的环境,使这里民风古朴,百姓勤劳节俭,供子弟读书蔚然成风,私塾比较多,古底的邵家、罗家、王家、赵家都有私塾,特别是邵家更是闻名当地,曾吸引了众多四方学子,也有许多古底学子受聘到平川、牛井等地教书,这应该是古底称之为“文墨之乡”的重要原因,也是赵逢源兄弟无论家中多困难、生活多艰难都能得以读书的原因吧。

由于生活艰苦,读书条件较差,兄弟深知母亲的艰难,又常受母亲的辛酸激励,都发奋苦读,相互激励,勤学上进,赵逢源与长兄皆学有所成,长兄赵復源是清末增生,后来受同盟会革命思想影响,积极参与推翻满清王朝的革命活动,据《宾川县志》第450页载:赵復源于1912年、1918年选为县参议会第一、二届议员,曾任宾川县参议会第一、二届议长,1915年举行国民议会议员及立法院议员选举中初选为立法院议员。后来在家设馆教书,培养众多家乡子弟。兄弟中尤以赵逢源天资聪慧,加之学习特别刻苦,学识尤为渊博。赵逢源是清末廪生,1907年考入昆明警事学校,尚未毕业又于1909 年考入云南陆军讲武堂,编入丙班第一队学习,与朱德、杨复光、杨如轩等为同学,从此踏上新的人生征程。

二、在国民革命中洗礼

当时的云南讲武堂教官中,有许多是留学日本归来的,其中有许多是同盟会会员,同盟会及其会员的革命活动相当活跃,革命思想广为传播,讲武堂成为了革命团体的据点,团结革命力量的核心,后来被朱德称之为“革命的熔炉”。赵逢源深受同盟会进步思想的影响,成为了追随孙中山革命思想、积极参与同盟会革命活动的进步青年,于1911年10月30日在校参加了武昌起义,推翻满清王朝的云南重九起义,参加了攻占总督府的战斗,亲历了推翻满清封建王朝统治的革命斗争。毕业后又参加1915年12月云南讨袁护国战争,被编入蔡锷第一军下属顾品珍第二梯团朱德任支队长的第六支队任文书工作,随部队入川作战。他工作认真负责,处理事务及时妥当,非常尊重朱德支队长,深受朱德器重,二人亦结下深厚情谊。

赵逢源在川至1916年初夏,因身患肺结核病,而当时部队生活条件十分艰苦,医疗条件更为有限,无法治疗,他又怕传染给其他人,只好向朱德支队长请假回昆明医治,由此离开部队回昆明就医。由于结核病久治难愈,需长时间休养,身体状况一直不好,难以适应军旅生活,加之讨袁护国战争胜利后,部队编制改变,由此脱离军队。

此后他被委任到昆明、文山麻栗坡、家乡宾川等地任过不同职务。1938 年他应黄兴夫人徐宗汉邀约到宾川鸡足山“塔盘寺”组建慈善机构“中国贫儿院云南第一分院”, 他热心慈善事业,积极开展慈善工作,但一年后因经费不济而停办。

以上情况晚年的赵逢源经常亲口向晚辈讲述,如:陆军讲武堂训练如何严格、云南重九起义、云南护国战争、护法战争等等;还经常讲起讨袁护国的几次战斗中朱德如何身先士卒,英勇作战,指挥作战如何机智果断等故事;他还特别讲述到在夜间,朱德总是和衣就寝,只要勤务兵来报有情况,他翻身即起,手提手枪快步跑出,不多时即取胜归来的实况;他讲得多的还有杜文秀起义的故事。

赵逢源在1954年参加县人代会时,还在会议期间给朱德写了几首感怀诗,封好后交给一位当时在民政科工作(退休干部杨祖武,杨多次讲过此事。)负责接待的会务人员,内容不得而知。朱总司令是否收到及是否回信,就不知道了。

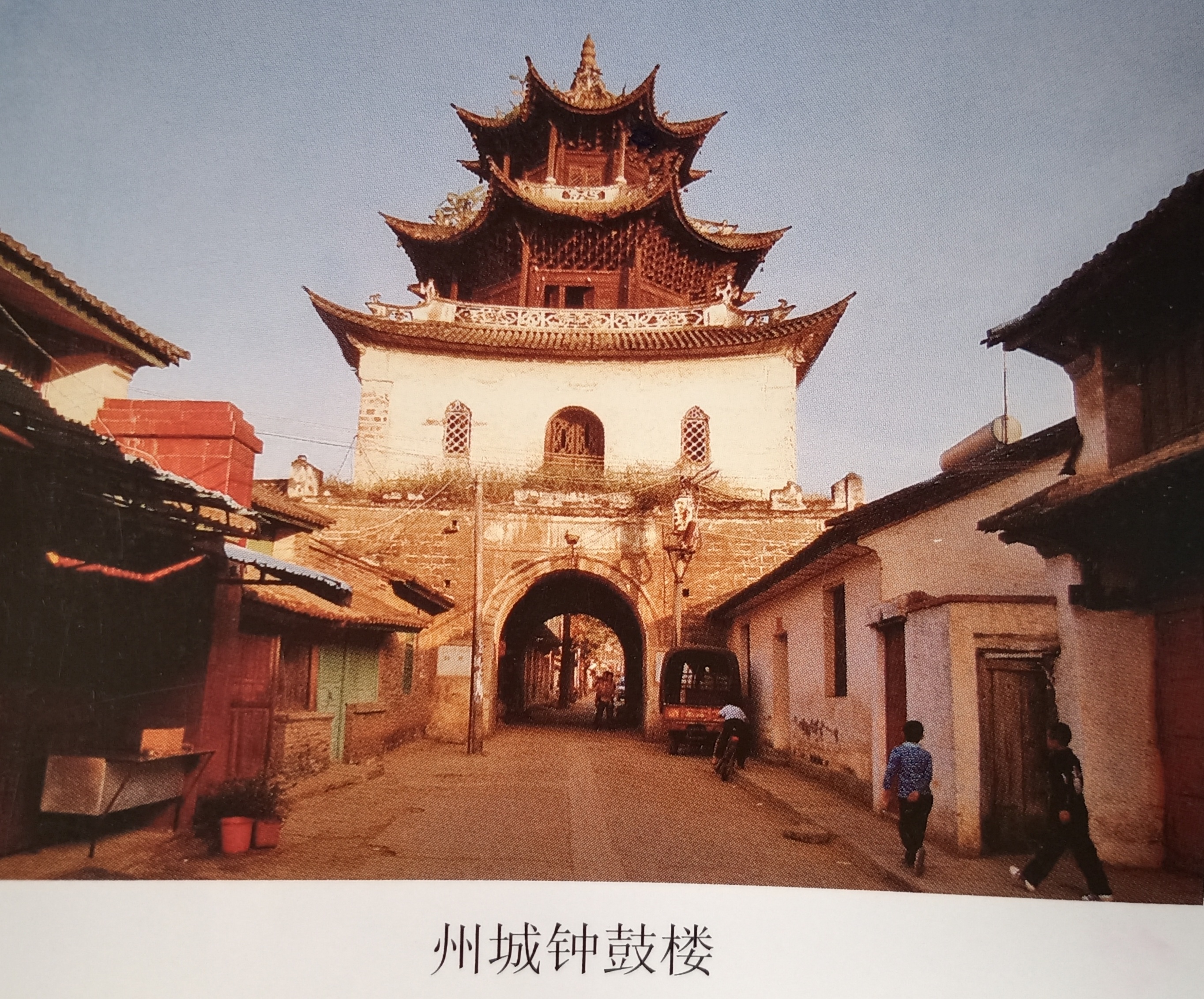

三、在正惠高中任教,成为共产党的忠实朋友

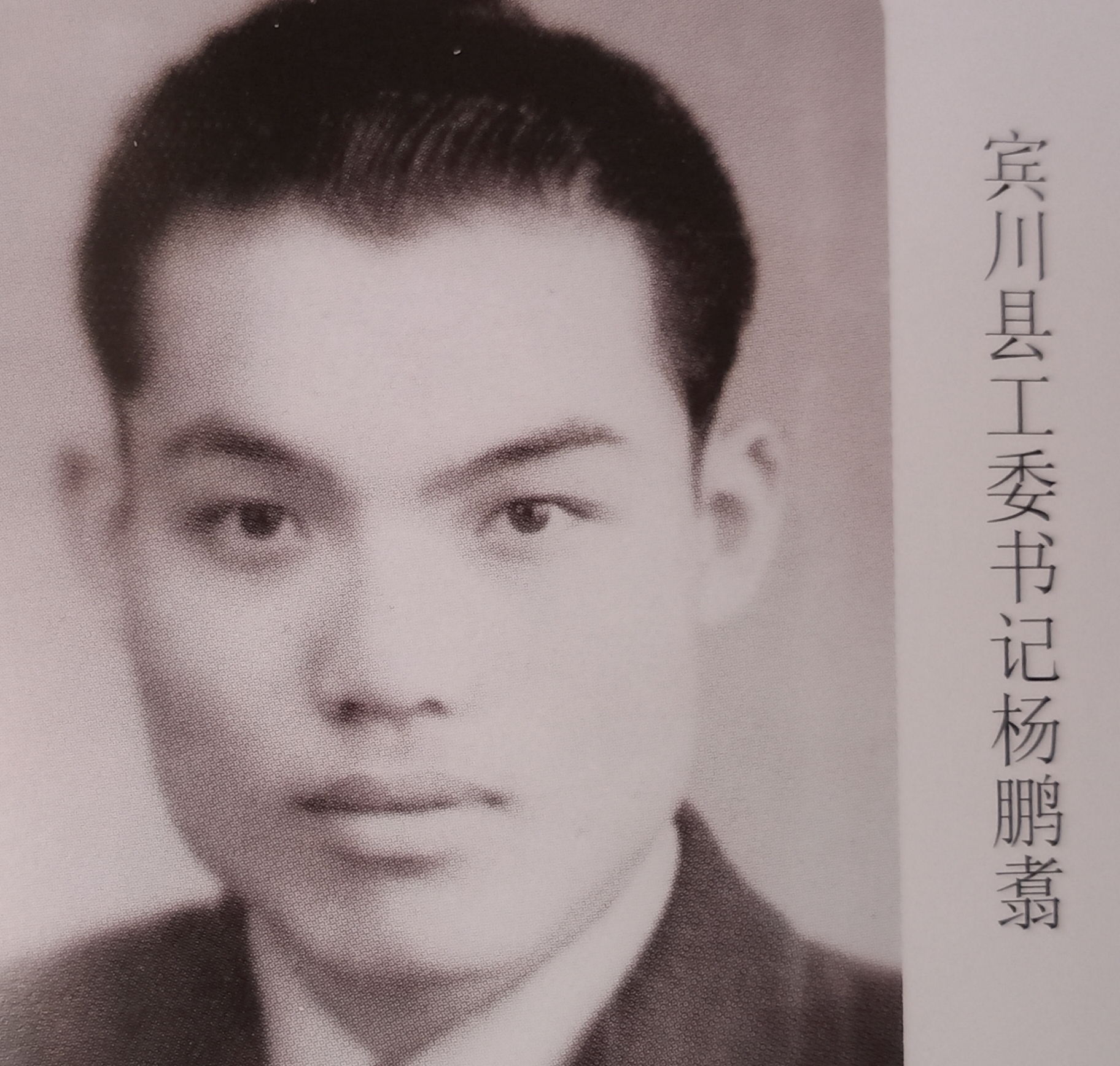

赵逢源学识渊博,声望颇高。1944年至1948年受聘于宾川正惠高级中学(宾川一中前身)任国文及历史课教师,他讲授国文课引经据典,许多古今中外的名著、名篇娓娓道来,信口吟颂,可谓满腹诗书、出口成章,深受师生好评。讲授历史课特别是近代中国积贫积弱,列强四方入侵,一系列不平等《条约》的签定,不断割地赔款时,常常击节长叹,痛斥清政府腐败无能,寄托了他忧国忧民的满腔热血。这些都是多位他的学生讲过的。这期间正是我国抗日战争胜利又进入第三次国内战争时期,他深知国民党政府的腐败,又深受一些外来教师先进民主思想的影响。特别是1948 年2月,中共云南省工委派杨鹏翥(化名王文中)、杨再春到宾川开展地下组织发展工作,他们以正惠中学教师身份作掩护进行革命活动,赵逢源与他们交往甚密,受共产党先进思想影响日深,加深了他对国民党腐败政府的不满,特别是对国民党腐败政府当时烂印钞票“关金卷”,搜刮民财,致使货币贬值,物价暴涨,造成百姓生活更加贫困,更是深恶痛绝。他曾愤怒写下了四首《 七绝·题祖孙三代》 的诗歌在国文课教学生,抨击国民党腐败政府。

(一)祖父

妻弃儿亡太可怜,年逾八十受熬煎;

两仟钞票无人用,回首当年义填膺。

(二)儿媳

下抚孤儿上奉亲,凄情气绝未亡人;

两仟钞票无人用,累煞全家哭断魂。,

(三)孙子

天真烂漫不知愁,日向阿娘要口头;

两千钞票无人用,何来香饼入咽喉。

(四)愿望

原赖钞票维生计,怎奈天公断穷途;

愿生学得生花笔,为国为民展鸿图。

面对国民党政府的腐败,赵逢源坚决拥护共产党的主张和方针政策,特别是随着与杨鹏翥等的交往日深,由于生性耿直,在平时授课中多有针对当局的过激言语,他还写信给家中要求出租的土地不再收租。他的《祖孙三代》诗以及这些言行被县警察局局长李干有所觉察,警察局曾多次找校方了解,甚至找本人进行恐吓,要其注意言行立场等。不知是迫于压力,还是其他原因,1948年放暑假回家后,他就再没有回校任教。

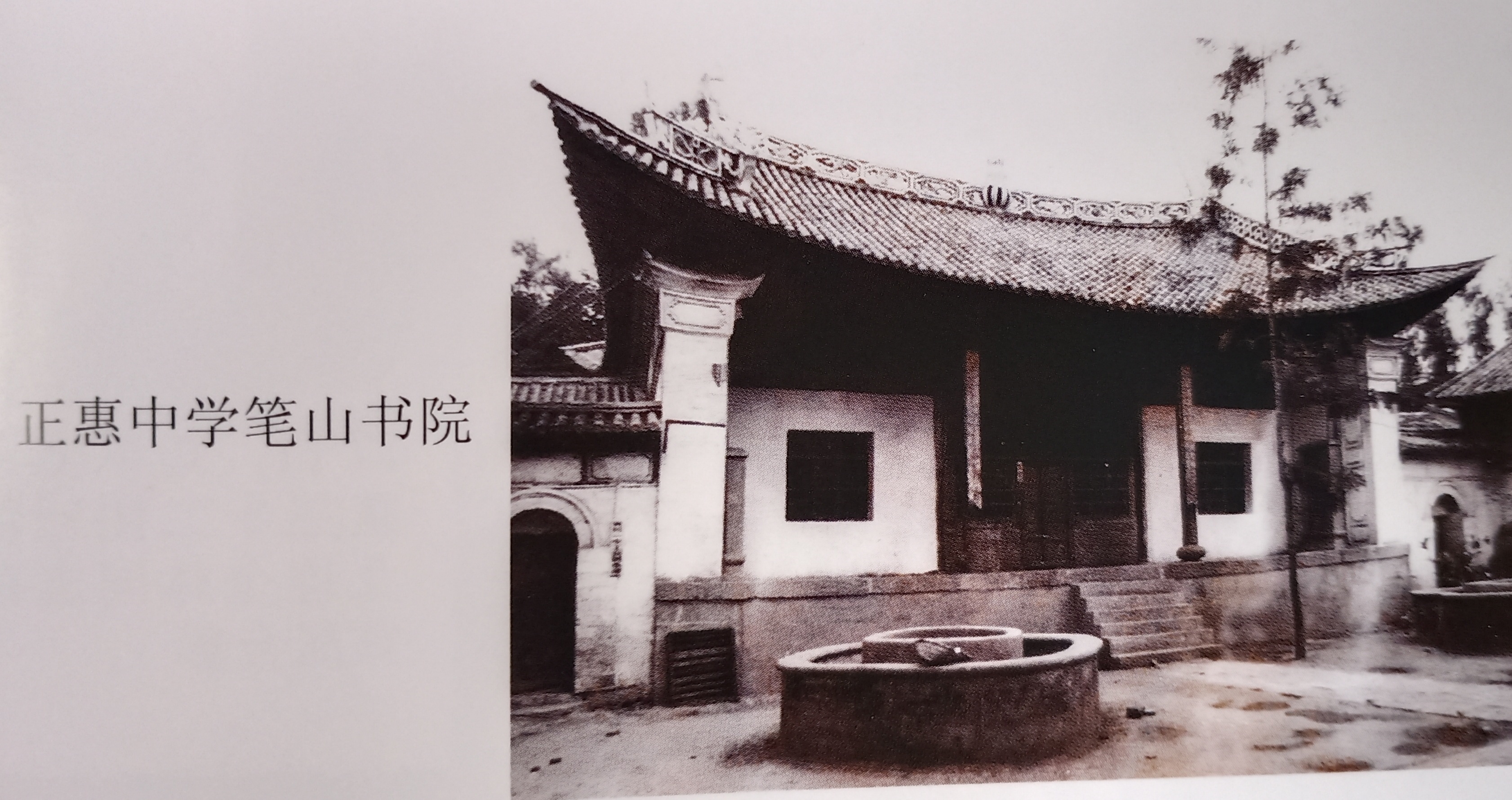

他对县工委杨鹏翥等的革命活动深表同情和并给予积极支持,杨鹏翥等亦认为赵逢源是忠实可靠的朋友。以后县工委的几次重要的秘密会议都到古底赵逢源家召开,赵逢源除了派人做好警戒,保证绝对安全和保密外,还在生活上给予热情接待,在联络等方面给予大力支持。据当时在场的离休干部祀茂春介绍,第一次会议是1948 年农历九月间召开的,杨鹏翥等考虑到一方面要将就平川的陈汝坤等人,另一方面在牛井召开容易暴露,所以借访校友为名到古底召开,这样不易引起反动当局怀疑。一天,杨鹏翥等一行六人从州城步行进平川,到迤江朗村天已黑了,就住宿在开明人士赵树臣家,次日早由陈汝坤、祀茂春带路去古底赵逢源家中,在他家中住了两天。这次秘密会议主要讨论建立地下革命武装的问题,会议这决定由杨再春到四角山组建一支革命武装。

此后,赵逢源家即成为了平川古底地区共产党活动的安全秘密联络点之一,特别是杨鹏翥在领导平川武装起义前后曾多次到过他家,由于其在家乡的声望及影响,地方反动当局也确实被蒙蔽了。当时的地下党员李昆写的《下川地区“五.四”暴动前后》一文载《老干部风采录》一书233页中有这样记载:“4月12日,工委书记杨鹏翥已到平川,副书记洪光启同志带着我到平川古底向书记作汇报,并会商了暴动事宜。”这里所说的古底就是赵逢源家。

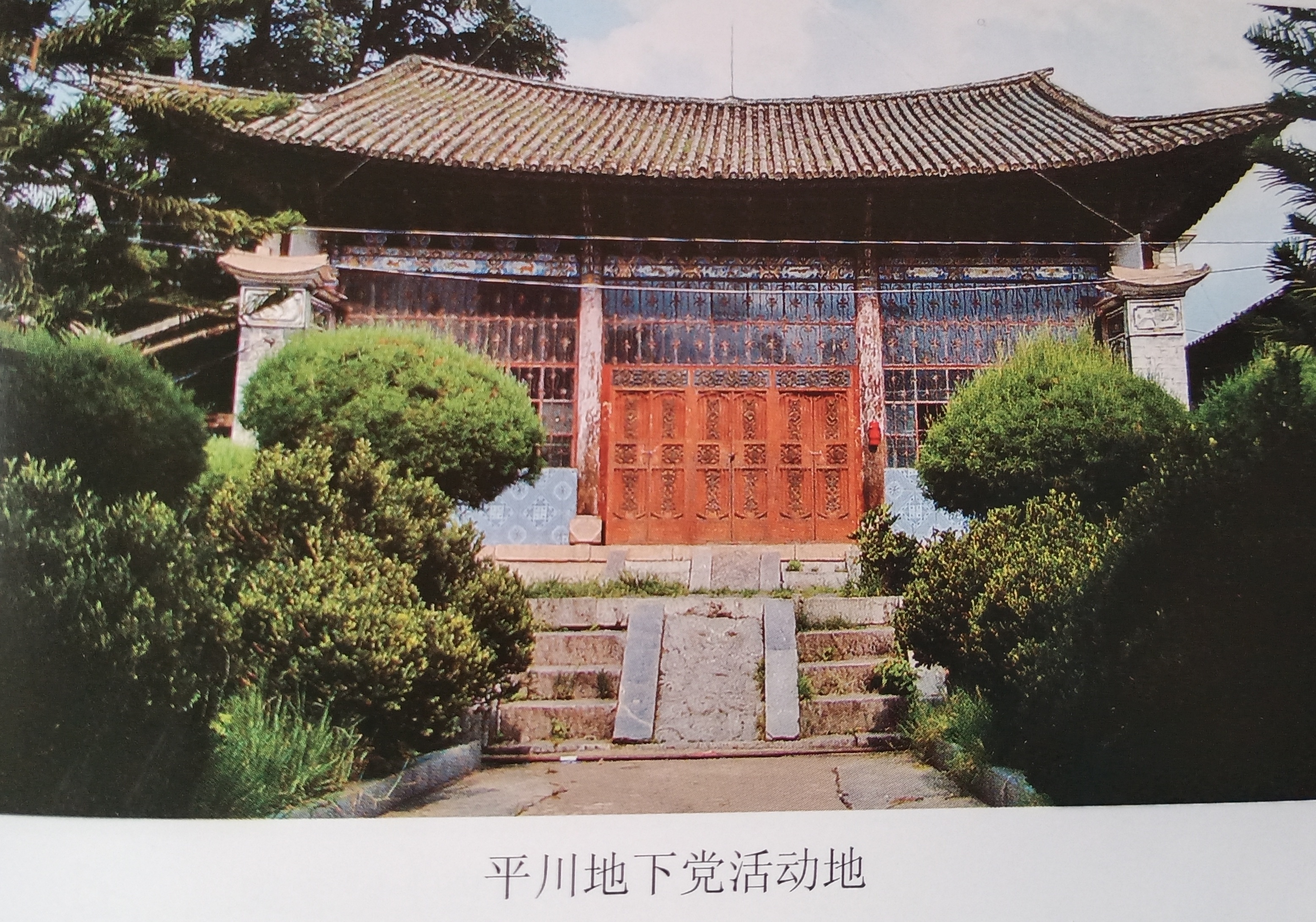

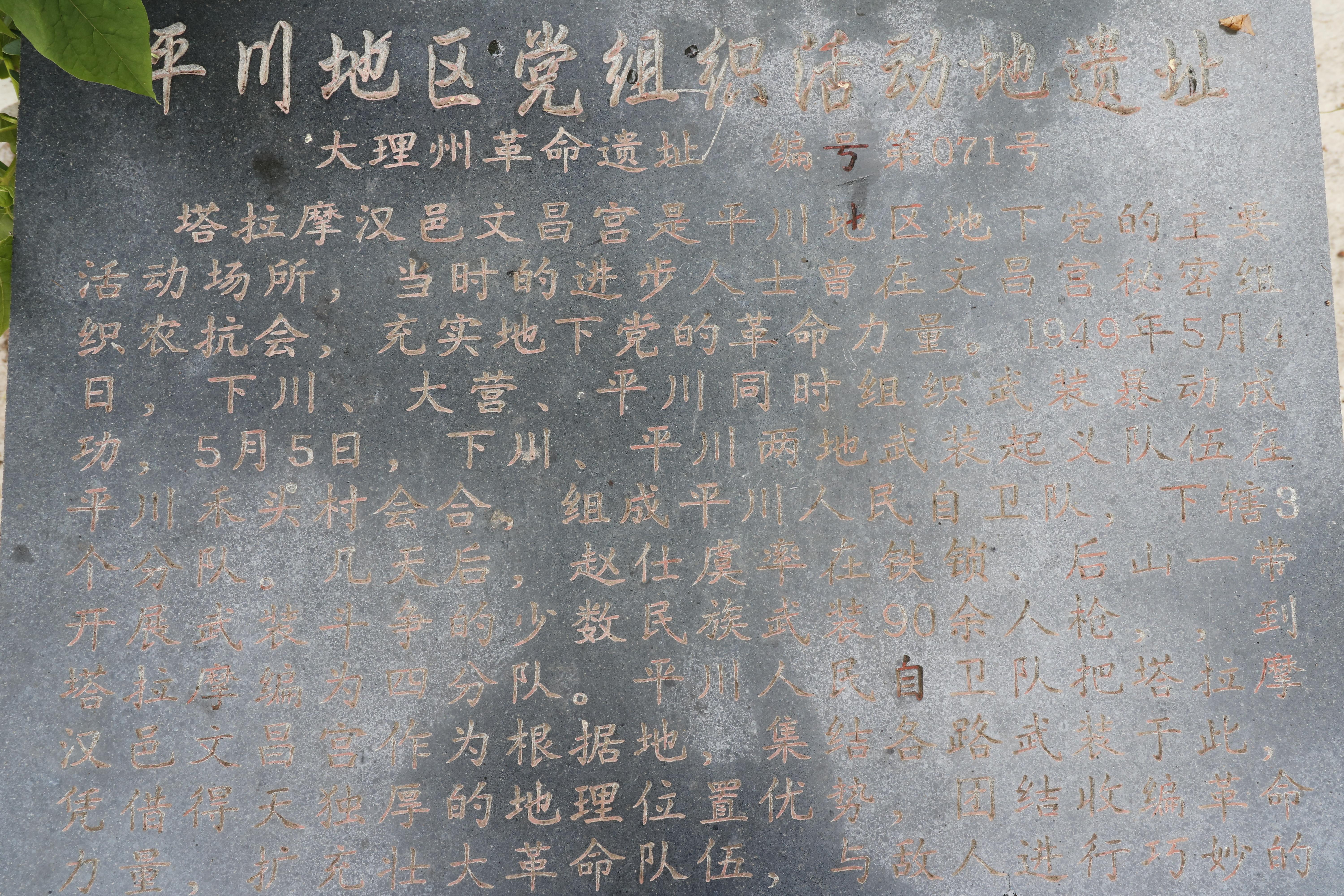

第二次会议是在1949年“5 . 4 ”暴动前夕,据《 宾川县老干风采录》 载杨鹏翥《回忆宾川革命斗争》一文182 页中叙述“1949 年5 月初,我到祥云与陈家震商谈决定回宾川组织武装暴动。我带着通讯员谢登荣在看望了病危的廖新伦同志后,经下庄过拉乌到古底,连夜赶路到赵逢源家中,召开了县工委紧急会议,决定了暴动时间等问题,由洪光启回下川组织下川、大营的暴动,我在平川组织5 月4 日的暴动,组建平川革命根据地。”这次会议由赵逢源负责组织安全保卫及保密工作,使这次武装起义获得成功。武装起义后的几天,成立了平川人民自卫队,自卫队汇集在古底塔拉摩村整训,赵逢源还发动本村及该村群众做好筹粮、安全警戒等工作,自己在物质上尽力给予自卫队支持,使平川、古底成为共产党所控制的解放区,后来被认定为革命老区。

武装起义后不久,1949年7月初,成立了平川区临时人民政府及四个分区政府。值得一提的是,古底分区政府主席赵开甲正是赵復源之子,(这在《宾川老干部风采录》213页中有记载。)赵逢源的亲侄子,这也充分说明不仅自己积极参与革命活动,并带动侄子等亲友、进步青年参加革命。赵逢源在党的统战政策感召下,坚决拥护党的主张,遵守执行党的政策,成了共产党的忠实朋友和本地知名的开明人士。据《 宾川县老干风采录》230页载原平川地下党成员,离休干部李毓华写的《平川地下组织的发展及人民政权建立》一文中记载:“平川地下党执行党的统战政策,开展统战工作,古底赵逢源和盘谷村杨宇平拥护党的主张,靠拢人民愿做开明人士,受到了保护,对顽固派给予打击,从而争取了多数,孤立了顽固分子。”这充分说明作为党的“三大法宝”的统一战线政策,在夺取政权,巩固新生的人民政权所发挥的巨大作用。退休干部蔡子雄(时任古底分区政府文化干事)曾多次对笔者及他人讲过:“1949年中秋节后不久,滇贵黔边区纵队副司令员朱家璧率领部队经过古底时,到分区政府不长时间,分区政府领导安排我带领朱司令员一行数人到赵逢源家拜访,受到热情招待,因为有很香的月饼,所以记忆特别深刻。”

在镇压反革命和土地改革运动期间,赵逢源以民主人士参与了反革命案件的清理和审查工作,赵逢源被推举为积案清理和审查委员会主任,他热情工作,严肃认真,秉公执法,深得党和政府的信任。《宾川文史资料第四辑》载有县人民法院老领导离休干部杞育才《回忆土改中的法庭工作》一文中有这样的叙述:“当时设有反革命案件审查委员会,成员由各族各界人民代表选举产生,古底赵逢源被选举担任委员会主任。案件从有期徒刑到死刑的判决都要通过审查委员会审查通过后,法院才能制作布告执行。”

赵逢源系无党派民主人士,新中国成立后,他多次应邀参加县人代会等重要会议,当任州政协第一、二、三、四届委员,出席州政协会议。他虽然年纪大了,但仍然认真学习党的政策,积极进言献策,仗义执言,据他讲在《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国婚姻法》、大理白族自治的筹建等方面征求意见中,他都根据新中国的发展需要,以及地方政权建设的现实,大胆提出自己的意见建议。

赵逢源的晚年生活得到党和政府的照顾,享受定期生活补贴,他于1968年因病逝世,享年83岁。直到1981政府还给他的家属发放300元抚恤金。

四、赵逢源遗作

赵逢源学识渊博,文化底蕴深,酷爱写作,擅长诗词。

在正惠高中时,他曾自撰一联,表明自己的教育观及自己的人生态度:“先修人爵后修天爵,半是儒家半是佛家”。

在1949年9月8日古底分区政府成立庆祝大会的主席台两侧,悬挂着他撰写的对联:“除旧布新洗贪污之恶习,涤瑕荡秽谋福利于全乡”。

新中国成立,百废待兴,他又一次获得新生,在解放初期的一次迎春集合上,他信口吟了一首七绝.《咏报春花》,抒发了当时的心情。

春到人间草木知,此花捷报正当时;

傲雪丰神娇燕影,淡红颜色玉满枝。

赵逢源晚年曾写有《 杜文秀反清斗争事略》,此书为章回小说,存搞可能在省文史馆,笔者曾在1989年的一期《云南文史资料》上读过所刊载序言及14章的目录。其他还写过《宾川赫》《古底发源史》《鸡足山建设史》等,部分满意的诗文自己抄写装订为《赵漱泉诗文集》。可惜文革中被付之一炬,未能留世。《宾川县志》中“文化志”第二节艺文目录中有赵逢源《西江月·悼杜文秀》及《七绝.悼杜文秀诗》的记载,说明他是宾川民国时期知名的诗人之一。宾川古底诗人杞光禹先生曾有七律·读《漱泉先生诗文集》得诗一首,现录于下,谨作对赵逢源先生的评价。

七律·读《漱泉先生诗文集》

望洋无际只兴嗟,道德文章见大家;

自具炉锤胸有竹,兼通儒释笔生花;

诗词格调高危岭,桃李公门满白霞;

佊岸期登何处渡,指迷利济赖仙槎。

(本文部分资料系赵逢源孙女赵如棣早年提供,笔者收集整理时除自己耳闻几位正惠高中毕业生讲述外,主要依据《宾川县志》《宾川县政协志》《宾川县老干部风采录》、杞光禹先生《罗溪唱和》诗集及《日记》、赵逢源及其母亲《墓志》。在此,谨对真实记录史实的各位前辈致谢。)

作者/赵克贵

编辑/杨宏毅

审稿/吴洪彪

终审/杨凤云

配图/杨宏毅 丁强

网友评论文明上网,理性发言