【霞客旅痕】徐霞客与鸡足山寂光寺

徐霞客在其著名的《徐霞客游记》中,有关云南鸡足山的部分,曾多次提到寂光寺。

据山志记载,寂光寺位于鸡足山锦霞山下,背靠旃檀岭。初创于明弘治年间(1488一1505),因初创者曾见院中椒树放光,故名花椒庵。嘉靖(1522-1565)初庵毁,嘉靖三十七年(1558)高僧本贴恢复重建,更名寂光寺。后经几代高僧的建设成为鸡足山中最著名的大寺之一。几经沧桑,1966年初彻底捣毁。2007年,演诚法师恢复重建。经十余年的建设,今已建成大雄宝殿、龙华宝殿,天王殿为中轴,左为方丈、钟楼、客堂,右为祖堂、鼓楼、法堂的恢宏庄严的建筑群。寺院以明式风格建筑为主,辅以大理地区白族民居建筑风格的地方特色,青瓦彩墙、斗拱檐角与白云苍峰、古木清流融为一体,散发着浓浓的诗情画韵。

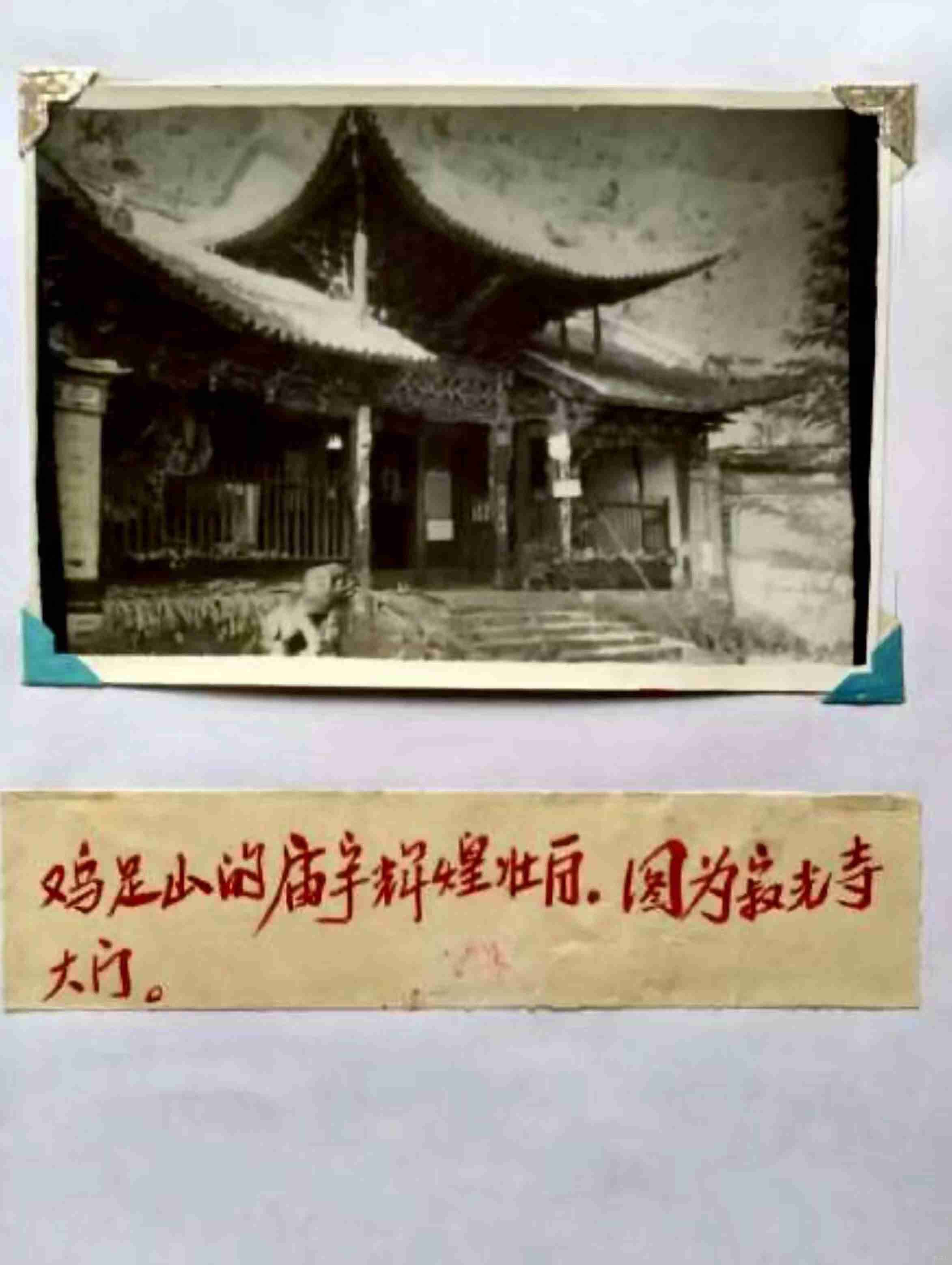

寂光寺大门旧照

徐霞客在鸡足山考察、探访期间,曾三次到访寂光寺。第一次到访的时间是,明崇祯十一年(1638)十二月二十三日,是他初上鸡足山的第二天。这一天,徐霞客在大觉寺吃过饭后到悉檀寺探访,返大觉寺再到寂光寺。在游记中他这样记到:“西上一里,入寂光寺。住持者留点。此中诸大刹,惟此七佛殿左右两旁俱辟禅堂方文,与大觉、悉檀并丽。”第二次到寂光寺的时间是,明崇祯十二年(1639)正月初四日,徐霞客吃过早饭后从悉檀寺出发,观玉龙瀑布后前往大觉寺拜遍周,吃过晚饭后,入寂光寺。“别遍周,西半里,过一桥,又北上坡一里,入寂光寺。寺住持先从遍周东轩同餐,至此未返。余录碑未竟,瞑色将合,携纸已罄,乃返悉檀。”正月初七日又第三次到访。是日,他应大觉寺遍周的招请,由悉檀寺至大觉寺,吃过小吃后再到寂光寺,游记中他这样写到:“小食后,腹果甚,遂乘间往寂光,录前所未竟碑。”从记载中我们可看到,明未时寂光寺的真实面貌和独特深厚的文化内涵。

关于寂光寺,在现存的徐霞客编撰的《鸡山志略二》中还有这样的记载:“寂光寺,嘉靖间(1522-1565)古德定堂禅师创建。檀越李中溪、苏大云、赵雪屏,三先生俱翰林。又居士杨碧泉,皈依禅师,捐资建造。后嗣用周禅师,大兴宏敞,又建大觉寺,请无心禅师住持。后嗣野愚大师现住静,见晓现住南直中峰,克心现住持。”为我们今天研究寂光寺的历史,探讨寂光寺和大觉寺的关系、追寻寂光寺佛教法脉的流传发展,提供了重要的文字依据,具有十分珍贵的史料价值。

另外,徐霞客在崇祯十二年(1639)九月初九的游记中,还记载了鸡足山文化史上两位重要的寂光寺僧人,知空和其师叔见晓。在游记中徐霞客这样写到:“入野和静室。……野和为克心之徒,尚居寂光,以其徒知空居此。年少而文,为诗虽未工,而志甚切,以其师叔见晓寄诗相示,并己稿请正,且具餐焉。见晓名读彻,一号苍雪,去山二十年,在余乡中峰,为文湛持所推许,诗翰俱清雅。”从文中可看出,徐霞客对知空的印象不错:“年少而文”,对知空诗的评价较客观:“诗虽未工,而志甚切。”对见晓的评价是:“诗翰俱清雅”。”还体现出徐霞客奖掖后学,敬重时贤的崇高品格。

学蕴,字知空,出生于洱海卫(今祥云县)一张姓之家。年方十岁即到鸡足山,投寂光寺水月和尚,祝发为徒。出家后学蕴精修戒律,三十年肋不沾席。为参悟佛法,在鸡足山旃檀林老僧崖下建玉霖轩,习静闭关数年。明永历帝入滇,命晋王李定国平定楚雄、永昌叛军。永历十二年(1658),凯旋途中,学蕴与之相遇,即邀请晋王李定国到山,请求免除山中徭役。晋王许,颁一谕令。赖此鸡足山得一时安宁。后学蕴随至昆明,向永历帝敬献鸡山特产,受到嘉奖,赐寂光寺为护国兴明寺。明亡后,到楚雄九台山开堂宏法。

学蕴精研佛法的同时,还勤苦用功于诗、书、画研究创作,是明末清初鸡足山最有代表性的诗、书、画三绝高僧。

读彻,初字见晓,后改字苍雪,是明末清初活跃于禅坛、与高僧读体(字见月)齐名的一代高僧。明万历十五年(1587),读彻出生于昆明呈贡一赵姓家庭。因其父碧潭中年弃家为僧,童年便随父祝发于昆明妙湛寺。碧潭时为妙湛寺都讲,读彻随父听讲,年少即能读懂不少大藏经典。十一岁,闻知鸡足山寂光寺水月禅师精通佛经义理,便到鸡足山投于水月门下为侍者,随水月潜心学佛。年十九发愿出参,云游天下名山,遍访天下名师。

离开鸡足山的第二年,读彻到江苏无锡与吴县交界处的望亭,拜谒了晚明四大高僧之一的雪浪,雪浪提倡华严宗,讲经说法三十年,门徒数千人,其诗、书名宜大,读彻跟他除学佛外,诗、书技艺亦受益匪浅,且在雪浪的引导下,结交了不少文人雅士。万历三十六年(1608)十一月十五,雪浪圆寂后,读彻前往太湖之滨的铁山,拜会一雨禅师,为师入室弟子。据《贤首宗乘·本传》载:这一年“巢师开讲于吴之云隐,师乃进谒,听演唯识,茫无头绪。岁除,赋诗有云:‘一岁若教无此夜,百年那得暂闲人。’友人巢云拍案叫曰:‘吾党今夜尽可搁笔!’内外喧传,师之诗名实基于此矣。”天启四年(1624)九月八日.一雨坐化,读彻在师灵前擎香发愿,一定要尽量登坛说法,让先师遗志流传光大。据《贤首宗乘.本传》记载:崇祯元年(1628)“汰师在中峰遣僧使赍书请师说法,师应之。期事将终,汰师以院事卸肩为请,师唯唯不决。汰师常住代事密整书契,绐以他事别往,师送之回,侍人报云:‘汰师去矣’。师叹曰:‘这条担子在我肩上耶?’众人欢贺,师独以为忧。”自此读彻在南京一带讲经说法,听众云集,东南佛法盛极一时。《泾皋汇览》载:“僧读彻喜歌诗,常集邑中诗人拈题限韵。”陈乃乾《苍雪大师行年考略》示载:清顺治六年(1649)“秋,至无锡招集邑中诗人于忍草庵,分韵赋诗。”可见,读彻不仅在佛教界影响大、贡献大,在文坛上也影响大,具有很强的号召力。他以诗会友,当时著名的文化名士董其昌、陈继儒、王渔洋、吴伟业、钱谦益等都与之交往甚厚。

鸡足山 李文海/摄

读彻不仅以精深的佛学造诣令世人钦仰,还以诗、书、画“三绝”名世。尤其是诗歌成就最高,清王士祯在《池北偶谈》中这样评价:“南来苍雪法师,居吴之中峰(寺),贯彻教典,尤以诗名。”又在《渔洋诗话》中说:“近日释子诗,以滇南读彻为第一。”吴伟业在《梅村诗话》中评说其诗:“苍深清老,沉着痛快,当为诗中第一,不徒僧中第一。”

陈继儒(1558-1639),字仲醇,号眉公、麋公,华亭(今上海松江)人,明代著名的文学家、书法家、画家。诸生出身,二十九岁开始,隐居松江的小昆山,后移居东佘山,研习书画,闭门著述。有《小窗幽记》《梅花册》《云山卷》等传世。读彻与之关系甚密切,他对读彻十分了解,非常钦敬。陈继儒在《苍雪诗稿序》中这样写到:“苍雪上人自滇游峨眉,遇扈公,裹包笠偕来入吴,禅诵吟咏,如天亲无着。两兄弟尝结制余山中,余与倡和甚数。”在《偶庵草小序》中又写到:“扈芷自西蜀走吴,顾独与董玄宰、章青莲、徐九玉、眉道人为诗友,尝与苍雪、匡云休夏山中,打松子作爨,余为煮蔬蒸菌,留连者九旬始去。”陈乃乾《苍雪大师行年考略》载:崇祯二年(1629)“春,董玄宰、陈眉公诸人请师讲《楞伽》于松江郡西之白龙潭,期中,眉公以佘山茶筍饷诸学者,师赋诗报谢。及解制出门,执香前道者数千人,有尾追而不及一见者,从来讲师之威所未有也。眉公赠诗亦有‘执香聊代去思碑’之句。”

读彻是从云南鸡足山寂光寺走出的一代高僧,从云南鸡足山外出云游参学的僧人,到南京大多都要去拜谒他,因此他和鸡足山始终保持着联系。陈继儒通过与读彻交往还认识了鸡足山僧弘辩和安仁,滇中名士唐大来,即后来的云南诗、书、画三绝高僧担当。得知徐霞客决意出游,陈继儒还给鸡足山僧弘辨、安仁,滇中名士唐大来先后写了信,意欲让他们在徐霞客到达后关照一下,这事《徐霞客游记》中有记载。崇祯九年(1636)九月二十四日,“因急趋眉公顽仙庐。眉公远望客至,先趋避;询知余,复出,挽手入林,饮至深夜。余欲别,眉公欲为余作一书寄鸡足二僧,一号弘辩,一号安仁。强为少留,遂不发舟。”二十五日“清晨,眉公已为余作二僧书,且修以仪。复留早膳,为书王忠纫乃堂寿诗二纸,又以红香米写经大士馈余。上午始行。盖前犹东迂之道,而至是为西行之始也。”在崇祯十一年(1638)十月二十三日的游记中,徐霞客这样写到:“唐大来名泰选贡,以养母缴引,诗画书俱得董元宰三昧。余在家时,陈眉公即先寄以书云:‘良友徐霞客,足迹遍天下,今来访鸡足并大来先生。此无求于平原君者,幸善视之。’比至滇,余囊已罄,道路不前,初不知有唐大来可告语也。忽一日遇张石夫谓余曰:‘此间名士唐大来,不可不一晤。’余游高峣时,闻其在傅元献别墅,往觅之,不值。还省,忽有揖余者曰:‘君岂徐露客耶?唐君待先生久矣!’其人即周恭先也。周与张石夫善,与张先晤唐,唐即以眉公书诵之,周又为余诵之。始知眉公用情周挚,非世谊所及矣。大来虽贫,能不负眉公厚意,因友及友。余之穷而获济,出于望外如此。”从这些记载,我们可以感受到陈继儒和弘辨、安仁,唐大来的情深谊厚,也认识到陈继儒和徐霞客交情之深,是世谊难以期及的。

鸡足山,有悠久的历史,文化独特内涵深厚,自然风光集雄、险、奇、秀、幽于一身,是考察探秘、观光游览的圣地。明末正值其兴盛时期,但是,由于远处滇云,舟车不便,登临题咏者少,又无山志可阅,故内地人士了解鸡足山的主要途径就是听熟悉鸡足山情况人的口授。因此,是否可以说,读彻在和陈继儒的日常交往中,向陈继儒全面深刻地讲述了鸡足山。陈继儒又将他认识理解的鸡足山,推介给了徐露客,激活了徐霞客对鸡足山的向往,并将鸡足山作为西行考察探秘的主要目的地。到鸡足山后,通过对鸡足山的全面考察和深入探访研究,对鸡足山产生了深深的爱恋。为对鸡足山作更深入的研究,才二上鸡足山,为向世人介绍鸡足山,才欣然接受丽江木府之请,呕心撰写《鸡山志》。

参考书目:《徐霞客游记校注 》(增订本),(明)徐弘祖著,朱惠荣校注,云南人民出版社1985年6月第1版(1999年4月第3次印刷)

作者/黄向实

编辑配图/杨宏毅

责编/李丹

审稿/朱晓天

终审/杨凤云 黄向实

网友评论文明上网,理性发言