【民族团结】宾川:民族团结进步事业“春光正好”

近年来,宾川县把民族团结进步事业作为永恒的主题,努力打造幸福的民族团结进步示范区,使民族团结之花在热区大地炫丽绽放,奏出了各族群众携手发展的强音。

“一家人都要过上好日子”

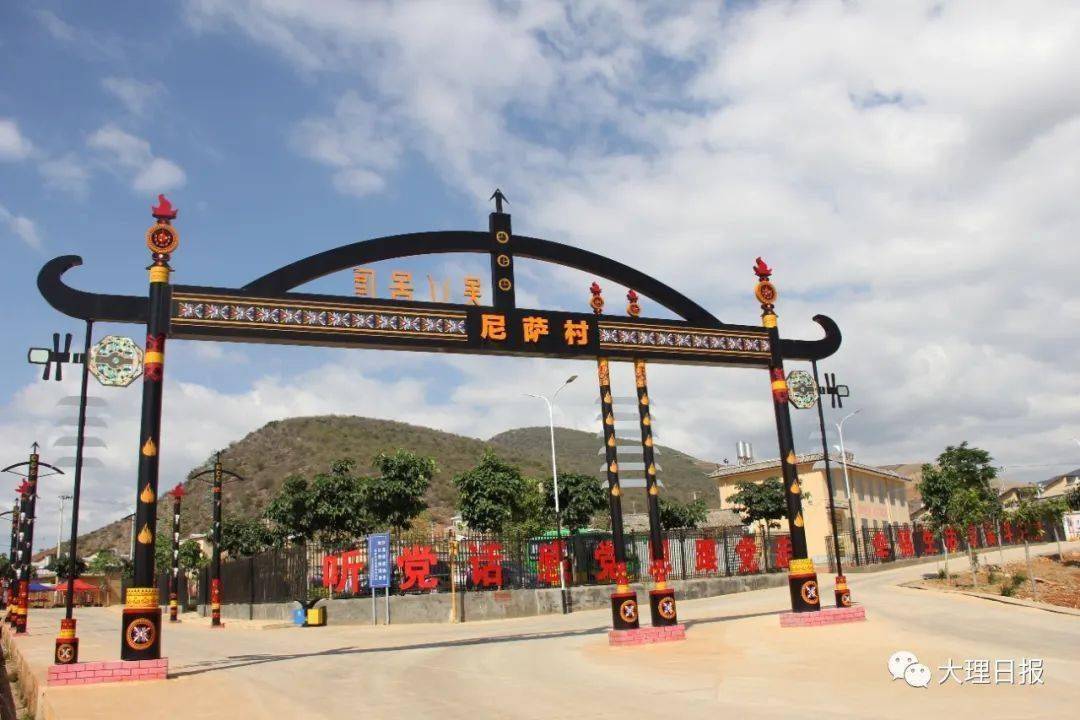

清晨,翠绿的葡萄叶折射着春光,长势喜人的沃柑、石榴透着勃勃生机。水泥铺筑的村道边,鸡鸣的声音从一个个幸福的小院里传出,此起彼伏……宾川县金牛镇彩凤村委会尼萨新村,新的一天就这样在一片生机盎然中开启了。

尼萨新村是宾川县在精准扶贫工作中规划建成的23个易地扶贫搬迁点之一。2018年春节前,平川镇东升村咪下小组和钟英乡7个自然村的98户358名傈僳族和彝族群众搬进了尼萨新村。

“2018年春节,是我们一家五口在新家里过的第一个春节。”4月16日,在村民李新华家,他开心地对记者说。此时,门前挂着的红灯笼仍然鲜艳喜庆。

“各民族都是一家人,一家人都要过上好日子。”宾川县在脱贫攻坚中打好“组合拳”,采取“长短结合以短养长”的方式发展产业,努力实现家家有产业。尼萨新村统一规划种植了沃柑、石榴等经济林果358亩,并引入南涧拓能新能源科技有限公司投资350万元建成了占地8.4亩、总装机容量330kw的“农光互补”项目,每户搬迁户每年可获得3000元的分红收益。

李新华家分到了4.5亩沃柑和石榴,“以前没有种过水果,政府派来技术员手把手教会了我们田间实用技术。现在,村民也变得好学了,都想把自家的田盘好一些。”李新华告诉记者,他去年9月还拿到了《就业创业证》,成了一名熟练砖砌工。“有了这个证我就可以去外地打工了”,李新华言语中透着些许得意。现在,他跟妻子每个月有15天在外打工,两人每天平均能挣到两百元左右。“等果子成熟卖个好价钱,我们的日子就更甜了。”李新华笑着说。

核桃箐里的彝家欢歌

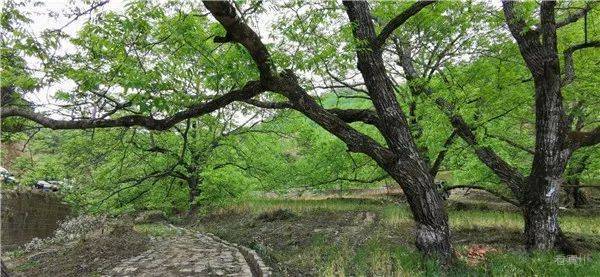

距离宾川县城九十多公里的拉乌彝族乡箐门口村委会核桃箐村——一个被核桃林环抱着的小山村,民族团结进步拨动的音符汇成了欢快的旋律。

核桃箐村居住着123名彝族群众,近年来在实施民族特色村寨建设项目中,实现了“基础设施完善、产业增收明显、村容村貌整洁、公共服务齐全、民族关系和谐”的建设目标,贫困发生率由2013年的27.75%降至零,是拉乌乡第一个率先全面脱贫村。

“我们村种核桃的历史至少有500年,每家都有数不清的核桃树。全村核桃种植面积一千多亩,2018年实现产值四百多万元,户均纯收入6万多元。” 4月16日下午,在核桃箐村小广场,箐门口村委会党总支书记李云向记者介绍说。这里曾经是村民闲时歌舞娱乐的地方,四面有着粗壮的核桃树,十分凉爽、舒服。“现在,这个小广场已经不适应需求了,我们又建了一个大广场,至少能容纳两千人打歌。”李云告诉记者,在民族特色村寨项目建设中,在各级党委、政府的支持下,箐门口村扎实推进脱贫攻坚与民族团结“双推进”,建成了民族团结广场、民族文化展览馆、核桃林间栈道等设施,沿拉米公路建成了一条集民族、生态、旅游、产业为一体的“世外桃源”核桃谷。“去年核桃节,有近两万人到我们这里来吃彝家饭、喝彝家酒、品核桃蘸蜂蜜。”李云愉快地说。

“一谷溪水欢哎,白露来了核桃熟,彝家人啊奔小康……”悠悠山歌在重重叠叠的核桃林里响起,微风拂过,荡起彝家人的幸福。

民族团结之花绽放童心

幸福的春光也在拉乌完小372名同学心里播撒开来,4月16日下午,身着民族服装的孩子们在学校操场上进行课间民族艺术操表演,充满着自信和勃发意气。

拉乌完小的课间操是学校自编的一套课间民族艺术操,融合了民族音乐、民族舞蹈、广播体操三大元素。据了解,拉乌完小是一所有着84年建校史的山区寄宿制民族小学,现有一至六年级12个教学班,学生来自大厂、箐门口、拉乌、来凤溪四个村委会,其中73.7%是彝族学生,同时还有汉族、傈僳族等民族学生。

一直以来,拉乌完小将民族团结进步教育与校园文化建设结合,让学生重拾民族记“艺”,使民族团结之花遍布校园每个角落,并结出累累硕果。《欢乐的彝寨》曾获第二十届香港世界青少年“金紫荆花”奖艺术大赛金奖;《欢乐的火把节》等一批民族歌舞节目走出大山赴上海等地表演,获得好评;民族团结进步教育辅导员谢红芬老师荣获2016年马云乡村教师奖和2019“阅读改变中国年度点灯人”称号。

学校广泛开展读一本民族团结题材好书、唱一首民族团结歌曲、看一部民族团结影片、听一堂民族团结报告会、写一篇民族团结作文、举办一次以民族团结精神为主题的文艺汇演“六个一”活动,各民族学生一起生活、一起学习、一起成长。

拉乌完小还积极推进民族歌舞进校园,成立了“彝族文化才艺社团”,并充分挖掘本土歌舞创编,编排出了《彝乡娃娃》《彝山小脚丫》《欢迎你到我家乡》等一大批学生喜爱的歌舞作品,增强学生对本土文化的学习兴趣。同时,通过“小手拉大手”的形式,建立学生与家长的双向互动传承机制,形成了学校、学生、家庭、社会“四位一体”的传承渠道,形成浓郁的民族文化传承氛围, 让各民族相互了解、相互尊重、相互包容、相互欣赏、相互学习、相互帮助“六个相互”成为常态。

来源/云南信息报

编辑/李丹

责编/李丹

审核/朱晓天

终审/杨凤云 吴洪彪

网友评论文明上网,理性发言