【宾川时讯.副刊】汉邑文昌宫:文化摇篮 革命文物

汉邑文昌宫:文化摇篮 革命文物

丁强

滇西大山深处,古底坝子南头,隐藏着一座古建筑——汉邑文昌宫。它是汉邑村的文化摇篮,也是平川地区革命文物之一。

2018年,国家文物局印发《关于报送革命文物名录的通知》,对革命文物作出相关规定。革命文物主要是指见证近代以来中国人民抵御外来侵略、维护国家主权、捍卫民族独立和争取人民自由的英勇斗争,见证中国共产党领导中国人民进行新民主主义革命和社会主义革命的光荣历史,并经认定登记的实物遗存。对社会主义建设和改革时期彰显革命精神、继承革命文化的实物遗存,也纳入革命文物范畴。

近代以来,中华儿女用鲜血、汗水、泪水写就壮丽篇章,革命先辈的足迹遍布广袤大地,革命遗存珠洒大江南北。

一寸山河一寸血,历史不容忘却。分散在中华大地上的革命文物,正在焕发出前所未有的生命力,绽放夺目光彩。汉邑文昌宫文脉不断,平川地区党组织活动地遗址不能忘却。

古底坝石棺墓

宾川县古底历史悠久,考古发现,古底坝水盘磨村有石棺群,出土了石器、青铜器。《人文宾川》“大事记”记载了诸葛亮七擒孟获大事件:建兴三年(225年),蜀相诸葛亮出兵三路南征。西路由武侯亲率,二十万众逆大渡河而上……战凉山八部。初擒孟获(乌蛮首领)后纵之,战于成偈(今永胜),擒获又纵之,历半月。渡泸水于金沙渡,直捣十二官司孟获寨(今平川西山龙头山),三擒孟获于赤石崖(今平川),孟优(孟获弟)降于古底寨。

据1989年的《宾川县地名志》(内部资料)记载:古底辖东升、得底么、古底3个乡;1988年末共有56个自然村,1403户8320人。有汉、彝、白三种民族,其中彝族3952人,占47.2%,白族27人,占0.3,余为汉族。据《宾川年鉴》记载:到撤销古底乡的2005年末,共有56个自然村,2288户8735人。有汉、彝、白三种民族,其中彝族4002人,占46.66%,白族65人,占1.62%,余为汉族。

古底将军石

古底始名“谷低”。相传,古时,该地马鹿塘附近,古树参天,溪水四汇于沼泽,外地人到此淘米起炊,择谷扔于泥中,则发芽生长结谷成穗。春去秋来,谷穗成熟低头始知该地宜耕宜种,遂迁此安居取名“谷低”后演化为“古底”。民国初年,古底属赤川耆,1940年称古和乡;1950年属平川区,为古底分区;1951年属第四区;1952年属第四区称乡;1953年属第五区,驻地五里村;1958年属平川公社,称管理区;1961年为古底、东升、得底么3个小公社;1962年为古底区;1966年为古底公社;1984年为古底区,驻地五里村,后来撤区设古底彝族乡;2005年12月,古底乡整建制并入平川镇,原下辖的古底、东升、得底么3个村公所改称村委会。

古底坝距离平川街10公里,距宾川县城63公里。从宾川县城进入平川地区,经过平川坝进入古底坝,从北到南、从东到西,依次是甸尾、干地、水盘磨、中和、五里、腾蛟、永顺、永和、南山邑、汉邑、水洞、水坪、回龙等13个村。大集体时代,这些村除了汉语地名、彝语地名,还有另一个名字,那就是生产队队名,按上述顺序依次是一队到十三队,比如水盘磨村又叫三队,永顺、永和叫七队、八队,汉邑村叫十队。

汉邑文昌宫

汉邑村,地处古底坝南部,东至利哥么箐,南至山脚,西至朱家箐,北至古底河。呈点块复合聚落,海拔2000米。农业以种植水稻、玉米为主。经济来源以核桃、烤烟、畜牧为主。是宾川县革命老区之一、地下党组织和游击武装活动场所。

汉邑村彝族人称为“塔拉摩”,意思是松坪之意。明末清初,外省汉族后裔迁移到这里定居并从事农耕。后来,有当地彝族头人口授村名“汉邑”,和少数民族地名“塔拉么(摩)”沿用至今。古底成立公社时,在名册中确认为汉邑村,在古底大队排列中位列第十,简称“十队”。

远山如黛,田园似锦,400多棵罕见麻栎古树如一片蜿蜒起伏的绿毯覆盖小村庄。塔拉摩素有崇文重教之风。清嘉庆年间,稍后力寨首领罗斯自称孟获二十世裔,称雄山林,聚众抗清,建小城古底寨及庙宇于塔拉摩。光绪辛丑年,庙宇改称文昌宫。

汉邑村文昌宫始建于清嘉庆末年(1820年),初建时,殿内曾塑有关圣帝君、文昌帝君、孚佑帝君等塑像,供尊儒重教的文生祭祀之用。咸丰初年(1851年),由于匪盗猖獗,不幸被烧毁。清光绪三十年(1904年),绅首丁体元、文生罗廷辉倡议重修大殿与藏头房,并勒石刻碑“永垂不朽”以记录修建文昌宫始末。1906年,塔拉摩文昌宫被作为村民小学校,招收塔拉摩、南山邑、水洞、水坪和拉乌哨房学子入学,成为古底区域内办学最早的第三所学校。

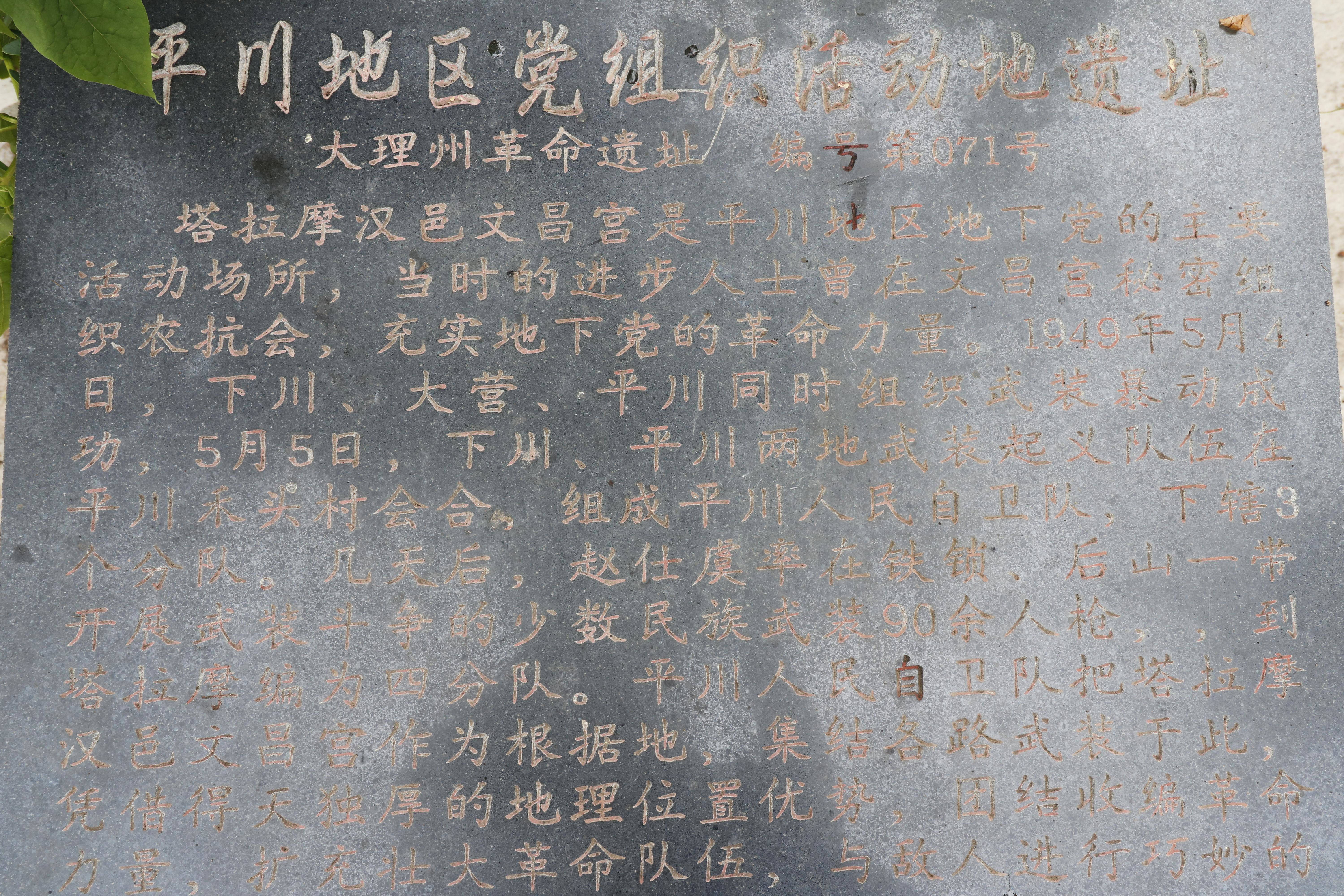

平川地区党组织活动地遗址

据《人文宾川》和大理州革命遗址——汉邑村《平川地区党组织活动地遗址》记载:民国三十七年(1948年)9月,中共宾川县工委在正惠高中秘密建立,王文忠(杨鹏翥)任书记。同年12月,由县工委领导的“四角山武工队”建立,后并入姜寅游击队。同年,地下党派赵仕元(赵仕虞)在铁锁(盐丰地)组织民族武工队,后编为宾川人民自卫队第四分队。民国三十八年(1949年),在中共宾川县工委的领导下,全县掀起了波澜壮阔的革命高潮。中共地下党在古底进行地下秘密活动,各村建立“农抗会”,塔拉摩文昌宫成为古底上片各村农抗会的经常集会处,为抵抗旧政府统治的横征暴敛作出不遗余力的贡献。

1949年5月4日,下川、大营、平川地下党同时组织武装暴动成功,平川成为了革命根据地,新政权建立,百废待兴。第二天,下川、平川两地武装起义队伍在平川禾头村会合,组成平川人民自卫队,下辖3个分队。几天后,赵仕虞率领在平川后山及铁锁一带开展武装斗争的少数民族武装力量90余人及枪支到古底塔拉摩整编为四分队。同年6月,整编后的平川人民自卫队在当时的县工委书记杨鹏翥的指挥下,集结于汉邑村文昌宫,利用其独特的地理位置,接收平川境内各地自发革命组织,集结各路武装,壮大革命力量,并把文昌宫后的麻栎林作为训练场,进行整训,与反动武装进行巧妙周旋,取得了革命的最后胜利。还在这里处决了惯匪龙江、武成林、陈俊、焦成、王用贤、郭廷栋等6人,为民除了大害。

记忆中的汉邑小学

1952年,土改工作队进驻汉邑村,文昌宫作为学校的同时,关系到土地改革的大小会议均在文昌宫内召开。1965年至1968年曾经办过古底区初级农业中学一班,学员来自古底、拉乌、东升、得底么等乡村,曾培养出许多栋梁之材。

1973年至1978年,我在汉邑小学读书时,这所学校是4年制学校,五年级要到汉邑村对门的永和村永和完小读,初中要到古底街古底完小(设初中部)读,高中到平川的宾川二中读。当时,汉邑小学由上下两部分组成,下层是土质操场,上层是教室和老师宿舍,操场边有一个核桃树,一半枝丫生长在操场边,一半伸进教室的院子里。操场与教室中间由长条石砌成的石梯连接,教室是个大院子,有围墙,石梯和院子交汇处有一道大木门,木门上有一把大铁锁。从大门进去,有两块院子,中间由一条花台隔开,大门右边院子没有房子,只有一堵高大围墙,有一棵梅树、一蓬金竹和一些花花草草。梅子黄时,老师会组织学生摘下梅子平均分配。金竹很实用,老师、村民时常砍较粗大的金竹用来做烟锅杆。大门左边院子里有一棵枇杷树,一棵火把花,一棵大松树,一棵金桂花,两棵柏树。院子左边有一间宽敞、明亮的教室,没有楼,前后两端墙上分别写着4个大字“团结紧张,严肃活泼”。教室左边有一块空地,用于种菜、养花,空地左边有一堵围墙,围墙外面有几坵学校菜地。教室前面有一方平房,我在这里读小学时用于积肥,后来清理干净改做教室。

2005年,校点合并,汉邑小学撤销停办,文昌宫闲置,划归汉邑村作为活动中心。2012年,在社会各界共同努力下,筹资对文昌宫进行修葺。同年,被宾川县委、县政府列为平川地区党组织活动地遗址。如今,文昌宫成为塔拉摩村的文化活动中心。

文昌宫现存大殿、北厢房等建筑,大殿坐西向东,为三开间单檐硬山建筑,面阔14.2米,进深9.5米,高约7.3米。两厢南北对峙,占地面积900平方米左右。保存的北厢房为三开间重檐硬山建筑,面阔13.4米,进深6.9米。虽然年久失修,但院内的一棵古松,几棵古柏、枇杷、火把花仍然枝繁叶茂,与周围的麻树林交相辉映,风景靓丽,它那光辉的历史深深地铭刻在人们心中。

作者/丁 强

编辑/杨宏毅

配图/王静红 吴松江 杨宏毅

审稿/吴洪彪

终审/杨凤云

网友评论文明上网,理性发言