【乡村振兴】绣娘“老当益壮”,欲带村民绣出“产业路”!

“我想把刺绣传给更多村民,让乡亲们一块学,一起绣,一同卖,形成产业,进而宣传州城文化,带动州城的发展。”68岁的刺绣非物质文化遗产传承人彭开会奶奶这样说道。

彭开会奶奶是宾川县州城镇蹇街村委会人氏,是个地地道道的农民。她13岁就跟随母亲学习刺绣,至今已有55年,刺绣技艺已炉火纯青,不仅完整地学会了母亲刺绣的传统技术,还对刺绣的拿样、技艺进行改善、创新,打破了母辈传统的刺绣习惯。州城刺绣也被县人民政府公布为第三批非物质文化遗产代表性项目传承保护,彭开会被公布为县级非物质文化遗产项目代表性传承人。

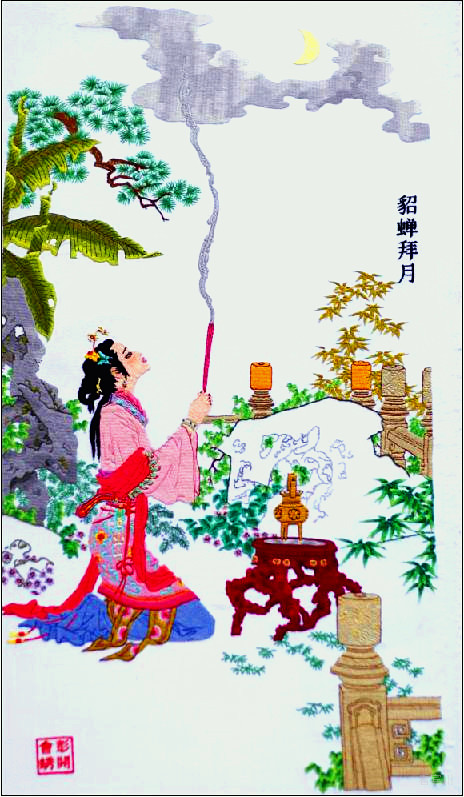

她的代表作品有:“虎年气象”“花开富贵”“康熙南巡图”“四大美女图”“古乐仕女图”……栩栩如生,颇具立体感。

彭奶奶没学过美术、绘画,但是她的作品却吸引了很多人。其代表作“康熙南巡图”于2013年7月荣获云南省第二届农民工文化节才艺大赛美术工艺类手工艺一等奖。这幅作品历时10年零3个月,长2米、高1.2米,颇为壮观。有一次,一对美国夫妇看见后,赞叹不已,想买下收藏。这时,村里有位老人说:“这幅画不能卖,这是国宝啊!”最终,彭奶奶拒绝了美国夫妇的好意,她说:“要存放着留给后代,让传统文化一代一代传下去。”

之后她又多次拒绝泰国、加拿大等游客以及古董商等提出的购买要求。曾有人出价20万高价买她的“四大美女图”,也被她婉言谢绝了。

多次作品被求购,让她知道了非遗文化刺绣背后的巨大经济价值,也让她萌生了把手艺传授给更多村民,让乡亲们一起致富,共同发展的想法。为此,她主动向村民宣传,带动大家学习刺绣。她说:“很多老人因上了年纪已不到田间劳作,有很多的闲暇时间。现在,在我的传授带动下,大家都开始来学刺绣。”

为更好的传承刺绣非遗文化,结合好州城镇的钟鼓楼、文庙和武庙、南薰桥等传统历史文化和红色文化底蕴优势,发展好文旅产业,促进州城经济社会发展。州城镇党委政府积极申报项目,多方统筹资金,在文庙和武庙成立了刺绣传习所,并邀请彭开会奶奶担任老师教授村民刺绣工艺与文化。

彭奶奶用通俗易懂的语言,尽职尽责、毫无保留的从选样、定绣布、画样、颜色、取线、绣、裱等7个步骤讲授手工刺绣,还会耐心细致的讲授保存绣品的要点。目前,刺绣传习所共开展3次大型教学活动,传授学员达100余人次,越来越多的村民感受到了刺绣的魅力,加入了传承刺绣的队伍。

“老当益壮,宁知白首之心”,彭奶奶一直想为村民们绣出一条“产业路”,想依托州城镇钟鼓楼、文庙和武庙、南薰桥等厚重的历史文化和红色文化古建筑,结合传习所教学优势,建立刺绣文化展览馆,把自己的100余幅作品摆放进去,把乡亲们的作品放进去,作品对外出售,形成产业链。让广大村民在传承刺绣非遗文化中,能增收致富,获得发展。为此她将继续努力,继续拼搏。

图文/揭楚江

编辑/王静红

责编/李丹

审核/杨宏毅

终审/杨凤云 吴洪彪

网友评论文明上网,理性发言