【宾川时讯•文化周刊】碾坊磨坊 一个时代的烙印

·丁 强 ·

碾米磨面,那是我四十多年前干过的活计,现在突然想写点回忆,矫情一把,确实很难下笔,更难写好。

我生于1968年,和大多数生于上世纪六十年代末七十年代初的人一样幸运,幸运到小时候不仅在学校有劳动课,回家还要干农活。所以,我们这一代人动手能力特别强,这是时代赐给我们的生存礼物,也是教育子女爱劳动的唯一经验。

我上小学也很幸运,走几百米就可以到汉邑小学上学。所学课文也很幸运,幸运到能够帮助我探索河水到底有多深。

记得小学语文课本里有一篇课文叫《小马过河》,是二年级还是三年级学的实在记不得了,但一辈子也记得一匹老马叫一匹小马去磨坊磨面的事:小马驮着半口袋麦子跑去磨坊,跑着跑着,一条小河挡住了去路,河水哗哗地流着。小马不敢过河,看见一头老牛在河边吃草,就跑过去问牛伯伯“我能蹚过去吗?”老牛说:“水很浅,刚没小腿,能蹚过去。”但被一只松树阻止了。小马返回家对妈妈说:“一条河挡住了去路,我……我过不去。”妈妈说:“那条河不是很浅吗?”小马说:“是啊!牛伯伯也这么说。可是松鼠说河水很深,还淹死过他的伙伴呢!”妈妈说:“那么河水到底是深还是浅呢?你仔细想过他们的话吗?”小马低下了头,说:“没……没想过。”妈妈亲切地对小马说:“孩子,光听别人说,自己不动脑筋,不去试试,是不行的。河水是深是浅,你去试一试就知道了。”听了妈妈的话,小马跑回河边,没有再听松鼠的话,大胆地下了河,蹚到了对岸。原来河水既不像老牛说的那样浅,也不像松鼠说的那样深。

学完这篇课文不久,一天上午吃过早饭,妈妈对我说:“小宣(我的小名),今天和我去磨面。”妈妈背着一袋麦子,从汉邑村家里出发,我肩上抬着一小袋麦子,跟在后面。一路走,我一路问妈妈:“到哪里了?”“小河边。”“到哪里了?”“老虎嘴。”“磨坊要到了吗?”“到水坝箐了,马上就到。”爬上一个小山坡往下看,有个电站,电站上面有一方平房,妈妈说:“到了,磨坊。”

我欢快地跑到门口,向后一倒,身体和麦子一起躺平在一块草地上喘气。不一会儿,妈妈一手拖起我一手提着那小袋麦子走进磨坊。

说是磨坊,其实是磨坊、碾坊同体,分上下两层,上层有石磨,下层有碾子。妈妈先把两袋麦子堆放在上层石磨旁边,等上一家的小麦快磨完了,就轮到我们磨面了。妈妈把麦子倒进一个尖底箩筐里,调试好水流、石磨的速度,交代我在磨坊守着,就走了,说晚饭后再来接我、背面粉回去。妈妈走后,我就像那匹小马一样开始东瞧瞧西望望,学着自己“过河”,并挽起裤角走进小河里。夏天天气热,河水凉丝丝,没过膝盖,只到大腿。不知不觉,天就要黑了,正当麦子越来越少,就要从尖底箩里流光,我不知怎么办,急得要哭的时候,妈妈带着三姐来了。看见尖底箩里再没有麦子“淌”下来,她们带着我走到磨坊后面,去把流进磨坊的水堵住,流向旁边水沟里,然后回到磨坊,刚刚还在转动的石磨停止不动了,惊得我张大了嘴……

我们快速用专用扫把、洗锅帚把磨槽里的小麦面粉扫在一起,一瓢一瓢舀进口袋里,扎紧口袋嘴,趁着刚刚升起的月亮亮光回家。第二天早上,妈妈就用小麦面粉炕锅边粑粑给一家人吃。好香,还有回甜味。

这是我第一次守磨,岁数稍微大一点、胆子也越来越大,守磨的次数逐渐增多,不仅白天守磨,晚上也曾经熬夜守过。

上世纪七八十年代,观音阁水库下面的水坝箐,不仅是古底坝的水源地,也是磨坊、碾坊聚集地。从水坝箐口到新塘子,一条箐都是磨坊碾坊,古底坝一共13个生产队,几乎每个队都有。我们汉邑生产下队的在中间,电站旁边,我们下队、我们家的粮食基本是在自己的磨坊碾坊里碾米磨面,偶尔也到其他生产队的磨坊碾坊里。那时候,大家穿得都不好,卫生习惯也差,人身上有虱子、虼蚤(跳蚤)是很正常的事,谁也不会笑话谁。来碾米磨面的人像石磨一样转动,你去我来,磨坊碾坊日夜不停地转动,守磨坊碾坊的人也没日没夜地呆在里面,共用一床草帘子,带去一条被子,就是床上用品,穿着衣服在上面睡觉。于是,磨坊碾坊的虼蚤比家里还多,叮咬得人全身到处是红疙瘩,又疼又痒。为此,在交接时往往会说:“都蹲起虼蚤窝了,在不住了,你家赶紧来接班。”

说来也怪,几十年过后,即使是农村也很少有人家还有虱子、虼蚤了,更没有壁虱了,连虼蚤也成了稀有“濒危”动物,曾经被虼蚤叮咬,也成了一种忘不掉的记忆。只是磨面碾米没有忘记,偶尔还会梦到水“哗哗”响,磨盘“呼呼”转,鼻孔里都是飞洒来粘着的面粉,也还记得石磨的样子。

整座石磨由三部分组成:石磨部分是圆形,由两块圆形的石磨盘组成,中间有一根木头磨管芯;石磨盘外面是磨槽,用于堆积石磨磨出的面粉,等积攒到一定厚度或者粮食磨完后打扫出来,装进口袋里。石磨正上方有一个竹编尖底箩筐,箩筐下部绑着一根头部削平的木棒,用于震动尖底箩筐,箩筐底部留有一个小洞,木棒一震动,麦子、包谷等粮食便会从小洞里滚落下来,不偏不斜地落进石磨中间的小洞里。这是上半部分,在魔坊里看得清清楚楚。下半部分则藏在磨坊地板下面,有点像城市楼房的地下室,得到磨坊出水口才看得见。下半部分主要是个水车,磨管芯连接着水车和石磨盘,斜上方有水槽,要磨面的时候,把水引到水槽里流淌在水车木制叶片上,用水的冲击力冲转水车,带动上面的石磨盘。只要尖底箩里有粮食,水槽里流下足够冲动水车的水,水车就会不停地带动石磨盘转动,不停地磨面。可以磨一天,也可以磨一个月,甚至磨一年,磨出吃不完的面粉。前提是要有粮食、有水,如果没有粮食,没有了水,石磨就会荒废。

整座石磨由三部分组成:石磨部分是圆形,由两块圆形的石磨盘组成,中间有一根木头磨管芯;石磨盘外面是磨槽,用于堆积石磨磨出的面粉,等积攒到一定厚度或者粮食磨完后打扫出来,装进口袋里。石磨正上方有一个竹编尖底箩筐,箩筐下部绑着一根头部削平的木棒,用于震动尖底箩筐,箩筐底部留有一个小洞,木棒一震动,麦子、包谷等粮食便会从小洞里滚落下来,不偏不斜地落进石磨中间的小洞里。这是上半部分,在魔坊里看得清清楚楚。下半部分则藏在磨坊地板下面,有点像城市楼房的地下室,得到磨坊出水口才看得见。下半部分主要是个水车,磨管芯连接着水车和石磨盘,斜上方有水槽,要磨面的时候,把水引到水槽里流淌在水车木制叶片上,用水的冲击力冲转水车,带动上面的石磨盘。只要尖底箩里有粮食,水槽里流下足够冲动水车的水,水车就会不停地带动石磨盘转动,不停地磨面。可以磨一天,也可以磨一个月,甚至磨一年,磨出吃不完的面粉。前提是要有粮食、有水,如果没有粮食,没有了水,石磨就会荒废。

自从土地包产到户,各村买了磨面机、碾米机后,水坝箐的石磨、碾子就闲置下来,慢慢淡出了我的视线,退出了历史舞台,磨坊碾坊都损坏了,但碾米磨面成了一种挥之不去的乡愁。好在平川地区还有碾坊,如今也成了活着的文物。

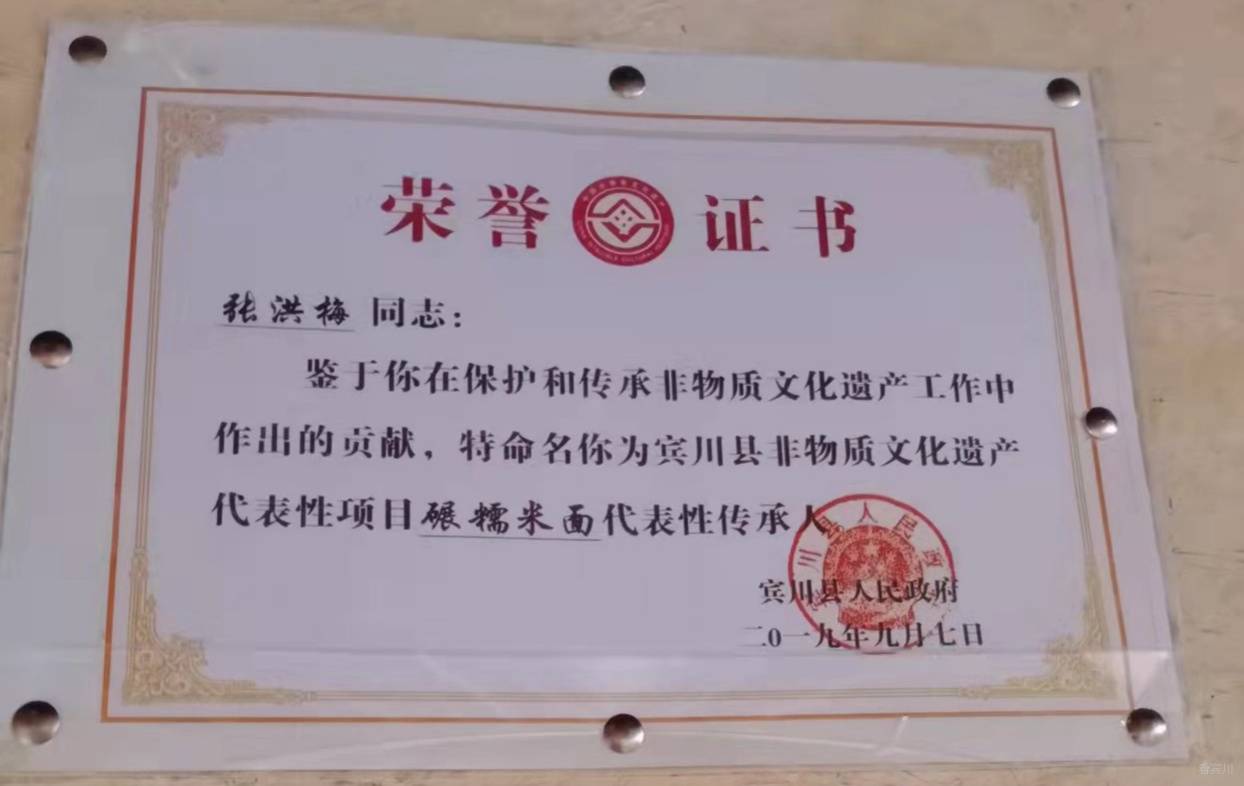

古底坝水坝箐的碾坊磨坊我已多年没见,但平川镇白夷村还有碾坊,而且还在转动,只是功能发生了重大转变:过去碾子主要是用于碾谷子、蚕豆秆,现在改成碾糯米面(我们习惯叫粉子面)。

今年3月8日一大早,太阳刚刚出来,我与初中同学蒋国祥一起到白夷村参观碾坊。白夷村位于平川镇到宾川县城公路边第一个村,村子里炊烟袅袅,田地里菜花正黄。再往上走就是四十五里箐,箐水从村子里流过,沟渠边有两座碾坊,一座是平房,另一座是两层楼房。我们到时都是“铁将军把门”,蒋国祥打通电话后,两层楼碾坊的主人来开门。他叫张洪顺,是村里土生土长的人,和我一样大,都是1968年出生。他说:“我们家的碾坊老公公(曾祖父)手上就传下来了,新中国成立后,曾经划归生产队大集体使用。那时,我们队栽秧种谷子,碾子主要是碾谷子,不碾粉子面。粉子面用杵臼舂,用来做元宵、豆米粑粑吃。土地包产到户后,碾子又归还我家使用,但不碾谷子了,专门用糯米碾粉子面,碾出来的粉子面和以前舂出来的一样好吃。只不过都不种糯谷了,糯米都是外省买来的,多数是东北糯米。”

张洪顺还说,水碾粉子面虽然还受欢迎,但季节性很强,旺季是十冬腊月杀年猪前后,100斤糯米最多可以碾出90斤粉子面,收30元维修费。

张洪顺告诉了我们碾坊的前世今生。他老公公在白夷村安家落户后,人丁兴旺,在村里建盖了两座碾坊,一座磨坊,一座榨油坊。磨坊被塌方毁坏了,剩下这两座碾坊,已是第四代人在使用,有一百三四十年历史了,现在还成了建筑文物。

碾米磨面是我们这代人的记忆,粉子面还是要碾出来的才好吃。为此,我曾经请人从平川将粉子面快递到昆明,亲手做核桃米红糖馅元宵,又糯又甜,四十多年过去,依然是儿时的味道,家乡的味道。

碾坊在,粉子面就有,故乡就在。

作者/丁 强

编辑/杨宏毅

审稿/吴洪彪

终审/杨凤云

图片/邓光鲜 吴宗伯等

投稿邮箱/bcrmtzx@163.com

网友评论文明上网,理性发言