在彩云之南的滇西大地上,热区宾川以其独特的历史风物与蓬勃发展的时代脉动,滋养着无数深耕于此的文化赤子。杨雄武,便是这样一位以笔为犁、以镜头为眼,数十年如一日默默耕耘,为宾川塑形铸魂的文化记录者与精神守望者。笔与镜头在他手中,不仅记录着宾川发展的脉动,更在纸页间勾勒出这片热土的灵魂轮廓。

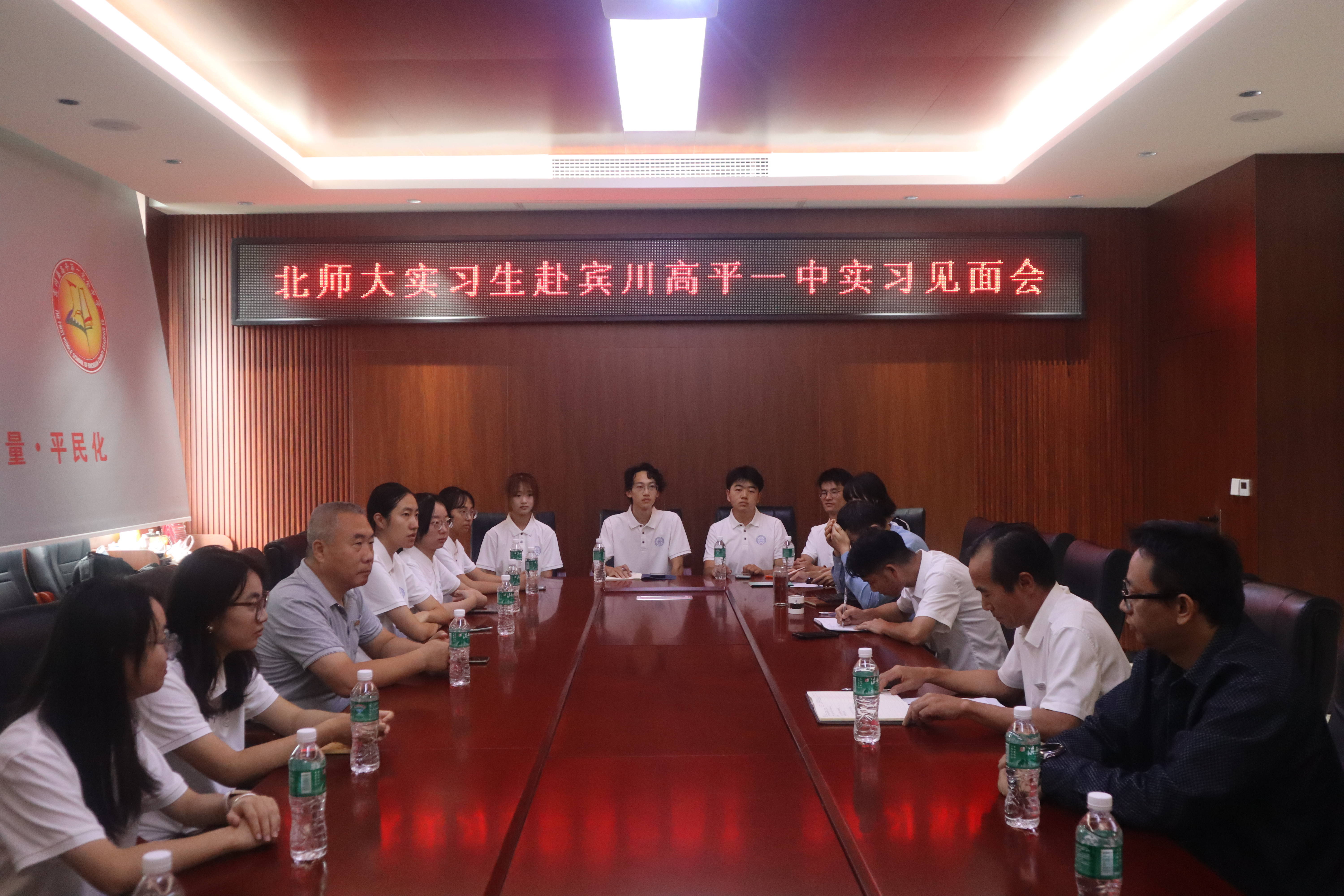

在宾川文化圈,杨雄武是一个被双重身份赋予深刻意义的文化符号。他是宾川县融媒体中心沉静专注的主任编辑,亦是中外散文诗学会的会员,大理州作家协会会员。笔与镜头在他手中,不仅记录着宾川发展的脉动,更在纸页间勾勒出这片土地的灵魂轮廓。

杨雄武的双重身份,交织着现实关怀与文学表达。作为宾川县融媒体中心的主任编辑,他是敏锐的新闻人,始终穿梭于记者和乡土作家间。从田间地头的火热实践到社会发展的宏大叙事,他的笔与镜头,从未缺席宾川近年来前进的每一个重要节点。

这份执着与专业,结出了累累硕果:1999年他参与采写的新闻《甘村的变迁》获“首届全国基层农业台节目”二等奖;2010年参与采写的新闻特写《移民老周:改门换县开启新生活》和《县官卖柑桔》荣获省政府电视新闻二等奖;他组织采写的电视系列报道《震后一月看平川》和《人民的水利卫士——金少斌》荣获州政府新闻二等奖。这些奖项背后,是杨雄武作为“大理州对外宣传先进个人”、“宾川县优秀新闻工作者”的担当与荣光。是他对“媒体人”身份的注解:他不只是记录者,更是参与者。他的镜头里,有宾川从“购物票时代”到“电商兴农”的跨越;他的笔端,写过有线电视进村时村民的新奇,也记下乡愁里的故人与旧景。正如他常说的:“时代的车轮碾过土地,总会留下痕迹,而我们的责任,就是把这些痕迹记录下来。”

如果说新闻是杨雄武记录时代的“速写”,那么文学便是他为宾川描摹的“工笔画”。2018年,他的个人专著《魂断马缨花》出版,共收录了杨雄武精心创作并公开发表过的小说12篇、散文31篇、札记19篇。

翻开这本书,最先映入眼帘的是宾川的山河。《鸡足灵韵——游宾川鸡足山小记》里,他不只是写山的巍峨、寺的庄严,更写晨雾中香客的低语、古柏下僧人的打坐,让这座佛教名山有了人间温度;《朱苦拉咖啡传奇》里,他追溯咖啡树从非洲远渡而来的往事,也写村民手冲咖啡时的专注,让一杯咖啡里飘出的,既有岁月的醇厚,也有乡土的韧性。

但杨雄武的文字从不止于“写景”。在他笔下,鸡足山的云雾会飘进人性的褶皱,朱苦拉的咖啡香能晕染出欲望与坚守的较量。《魂断马缨花》中,他以饱满的政治激情直面现实:市场经济大潮里,有人在欲望中迷失,有人在困境中坚守,正义与邪恶的交锋、光明对黑暗的驱散,被他写得掷地有声。他也写爱情,却不是风花雪月的浅唱,而是物欲裹挟下的挣扎与困顿——那些在生活里跌撞的知识精英,那些在情感中迷茫的普通人,被他刻画得入木三分,让人能从他的文字里看见时代洪流下个体的精神纹理。

在文学创作越来越追求“时髦”与“先锋”的当下,杨雄武始终站在坚实的土地上。他不写空洞的抒情,不追转瞬即逝的潮流,而是坚持“现实主义的深化,人文主义的充实”,写他看见的宾川,写他理解的人性,写那些能“慰藉精神、提升品格”的力量。这种创作态度,恰如他的为人:温文尔雅,不躁不馁,把“真实”二字刻进骨子里。

作为中外散文诗学会会员、大理州作家协会会员,他从未把写作当成孤芳自赏的游戏。参与《辉煌宾川》丛书编辑时,他逐字逐句打磨稿件,让宾川的故事更鲜活;担任《宾川时讯》优秀新闻作品集执行主编时,他把同行的作品视作镜子,也视作桥梁,让更多人透过文字认识宾川。他说:“文学是人学,得让人读了有所获,有所悟。”

从新闻到文学,从镜头到笔端,杨雄武用三十年的坚守,为宾川留下了一份饱含深情的“文化档案”。当人们谈论宾川的文化时,总会想起他的名字,想起他笔下的鸡足山、朱苦拉,想起那些关于生长与坚守、变迁与热爱的故事。

如今,杨雄武虽然已从工作岗位上退下来,但他依然笔耕不辍。他常常会在某个村寨的老槐树下,听老人讲过去的故事,会在闲暇时走街串巷去拍摄老建筑,老街道。又或者在深夜的书桌前,让新的灵感顺着笔尖,流向稿纸,流向那些等待被讲述的宾川故事。

网友评论文明上网,理性发言