【宾川科普】《筑梦田野》序:扎根大地 助力乡村

《筑梦田野》序:

扎根大地 助力乡村

◎/纳张元

在人类发展历史上,我们对土地的感情总是多情而复杂。在农耕文明时期,因为与土地的交融,对土地充满了感恩之情。在工业文明和城市文明高度发展的时期,农村的很多土地开始荒了下来,我们还看到了更多荒地背后农村的空落。随着很多人远离土地去往城市,与土地之间的那种血与肉的联系被城市的庸碌与偏见切断。很多人对土地开始充满偏见,至少是情感上开始变得淡漠。我们已经在城市生活多年,已经在远离熟悉的土地太久,久得在一些时间里已经不会轻易想起它们。

曾经,我们很多人出生在苍茫大地,在泥土的陪伴下健康快乐地成长, 还有很多人长时间在大地之上耕作与行走。与土地有关的那段时光,是我们回忆中最为柔软的那部分,它们一度成为田园牧歌般的美好想象,当然我们也意识很多人是在啜饮凋敝乡村上不多的琼浆。有很长一段时间,很多人终其一生都在想方设法要逃离土地,为了逃离农村之后附着的落后、贫瘠与偏僻,里面充斥着我们对于大地的偏见与误解。很多人都充满偏见,而没有意识到,我们很多人其实是在大地上漂泊无定的人。特别是我们的根在农村的人,这样的感受将会更强烈。经过多年的远离之后,最终我们才发现直到重新回到熟悉的土地之上,轻捧一抔泥土,嗅闻那些一直深存于记忆深处的泥土气息,那些熟悉的,那些浓郁的,那些只是沉睡在记忆深处的,并未因为时间的累积而淡化的气息,才是最能给我们慰藉的东西。当真正回到农村, 当真正再次与土地之间建立起联系后,我们又在熟悉的大地上重新找到了自我,也在熟悉的土地上再次松弛下来。我们开始意识到,在城市中为了生存而奔波,精神已经紧绷太久。

古今多少文人,对土地的情感同样是复杂的,他们也在设法逃离,他们最终在土地之上重新找到了自我与安慰。山水田园诗是我国古代诗歌中最辉煌灿烂的一部分。从谢朓、陶渊明到王维、孟浩然等等。他们中的很多人前半生追求功名,而在这个求取功名的路上却经历了前所未有的坎坷与牵绊。当他们在现实面前遭受着各种冷眼与挫折之后,才顿然醒悟,只有归隐田园才能让自己找到精神的归宿。归隐田居,对于古人而言,也并非一件寻常之事,里面交杂了太多可供解读的东西。只是我们在当下回望他们时的感觉, 因太多人归隐田园,而貌似成了一个平凡普通之事。在我们细细审视这个归园田居的过程时,并结合每一个文人的人生命运,才意识到那是我们古代文人的一种处世态度,这在我们这些在城市中生活很久的人看来,很奢侈,我们多少人又能真正从那些俗世中脱身。在面对着古代的那些田园诗,以及田园诗人时,我们总是感到无比羡慕,那是让我们神往的生活,我们既为他们在现实中遭受的不公感到悲愤,也为他们在失意之后的超然物外感到欣慰和羡慕。其中最具代表性的是陶渊明,历经十多年的曲折,真正选择终老田园, 他写下了《归园田居》,写下了“久在樊笼里,复得返自然”“相见无杂言,但道桑麻长”“晨兴理荒秽,戴月荷锄归”等等脍炙人口的诗句。陶渊明的一生,空有一身抱负,苦无用武之地,最终过起了自耕自作、饮酒读书的日子, 在他的诗歌中,我们也可以发现归园田居后的陶渊明,同样也是失败的,他疏于农事。但他的精神深处却丰沛充实,让人羡慕。从谢朓、陶渊明到王维、孟浩然等等古代著名诗人,用他们已成经典的诗句,表达着对于田园的向往, 也抒发着田园对他们的意义和作用。

古今多少文人,对土地的情感同样是复杂的,他们也在设法逃离,他们最终在土地之上重新找到了自我与安慰。山水田园诗是我国古代诗歌中最辉煌灿烂的一部分。从谢朓、陶渊明到王维、孟浩然等等。他们中的很多人前半生追求功名,而在这个求取功名的路上却经历了前所未有的坎坷与牵绊。当他们在现实面前遭受着各种冷眼与挫折之后,才顿然醒悟,只有归隐田园才能让自己找到精神的归宿。归隐田居,对于古人而言,也并非一件寻常之事,里面交杂了太多可供解读的东西。只是我们在当下回望他们时的感觉, 因太多人归隐田园,而貌似成了一个平凡普通之事。在我们细细审视这个归园田居的过程时,并结合每一个文人的人生命运,才意识到那是我们古代文人的一种处世态度,这在我们这些在城市中生活很久的人看来,很奢侈,我们多少人又能真正从那些俗世中脱身。在面对着古代的那些田园诗,以及田园诗人时,我们总是感到无比羡慕,那是让我们神往的生活,我们既为他们在现实中遭受的不公感到悲愤,也为他们在失意之后的超然物外感到欣慰和羡慕。其中最具代表性的是陶渊明,历经十多年的曲折,真正选择终老田园, 他写下了《归园田居》,写下了“久在樊笼里,复得返自然”“相见无杂言,但道桑麻长”“晨兴理荒秽,戴月荷锄归”等等脍炙人口的诗句。陶渊明的一生,空有一身抱负,苦无用武之地,最终过起了自耕自作、饮酒读书的日子, 在他的诗歌中,我们也可以发现归园田居后的陶渊明,同样也是失败的,他疏于农事。但他的精神深处却丰沛充实,让人羡慕。从谢朓、陶渊明到王维、孟浩然等等古代著名诗人,用他们已成经典的诗句,表达着对于田园的向往, 也抒发着田园对他们的意义和作用。

不只是我国的文人有着这样强烈的归园田居的情结,在国外也有着太多这样的文人,他们厌倦了城市的喧嚣,他们觉得在城市中失去了自我,他们无法适应人与人之间的尔虞我诈,也无法适应工业文明在无限发展的同时, 对于自然世界的侵占和破坏,在那样的文化现场中常常弥漫着不安和焦虑。国外生态文学兴起的背景是工业文明带来的经济快速发展,在快速发展的过程中,却忽略了自然环境,环境遭受污染、水土不断流失后带来的土地荒漠化等等问题突出,人们真正意识到了环境问题的突出和生态保护的重要,也意识到工业文明对于土地和自然的破坏,甚而是摧毁作用。他们走向自然, 他们崇尚探险,寻找人与自然之间的和谐相处,并在自然世界中寻找人生与精神的各种可能性。在这样的背景下,自然文学成为外国文学中最引人注目,同时也给人启发和思考的文学流派,自然文学在国外不断兴起,并出现了众多经典之作,像《寂静的春天》《瓦尔登湖》《沙乡年鉴》《醒来的森林》《遥远的房屋》《低吟的荒野》等等。这些作品以优美的语言,直面现实,直面生态危机,反思了人与自然,自然土地对人类精神的重塑作用,也以强烈的忧患意识表达着对于破坏环境的批判,为唤醒人们内心的生态意识作出了应有的贡献。

沈洪斌/摄

这几年,我国在大力践行生态文明思想,在脱贫攻坚之后,开始大力建设美丽乡村。在这样特殊的时代背景之下,我国有了很多作家转向了生态文学创作,生态文学创作真正兴盛繁荣起来。我们广大作家,进入生活的现场, 真正进入自然,用细腻而敏感的观察和体验去聆听并感悟自然,重新思考人与土地在当下的关系,用文学为建设人与自然、土地和谐共生贡献力量。

在金沙江和横断山脉环抱中的宾川县,自古物华天宝,人杰地灵。我从小生活在这块土地。但在我童年的记忆中,这块土地却因干旱少雨,同时因为山地面积广阔、地形地貌复杂导致交通不便,让世代生息在这里的各族人民群众生活水平一直较为低下。贫困,几乎成为了一个时代和地域的代名词,如同皱纹一般深深地镌刻在每一个人的心灵深处。记得我曾在早年的一篇文章中这样写过:“我生在大山中,从小与山结缘,睁眼闭眼,都是山。近处是山,远处是山,直到看不见的地方还是连绵不绝拥挤不堪的群山。山与山之间是令人头晕目眩的深谷,谷两边的人可以相互问话,有时甚至能看清对方叼在嘴上烟斗的模样,却走得腿肚子转筋也到不了对方所在处。先民们祖祖辈辈就在这崇山峻岭中讨生活,世代相传,生生不息。”

在金沙江和横断山脉环抱中的宾川县,自古物华天宝,人杰地灵。我从小生活在这块土地。但在我童年的记忆中,这块土地却因干旱少雨,同时因为山地面积广阔、地形地貌复杂导致交通不便,让世代生息在这里的各族人民群众生活水平一直较为低下。贫困,几乎成为了一个时代和地域的代名词,如同皱纹一般深深地镌刻在每一个人的心灵深处。记得我曾在早年的一篇文章中这样写过:“我生在大山中,从小与山结缘,睁眼闭眼,都是山。近处是山,远处是山,直到看不见的地方还是连绵不绝拥挤不堪的群山。山与山之间是令人头晕目眩的深谷,谷两边的人可以相互问话,有时甚至能看清对方叼在嘴上烟斗的模样,却走得腿肚子转筋也到不了对方所在处。先民们祖祖辈辈就在这崇山峻岭中讨生活,世代相传,生生不息。”

上学后随着地理知识的不断丰富,我却无法想象在四季如春的彩云之南, 居然还有这样一块干旱贫瘠的土地,一座座干枯的光山,让人如同到了遥远的大西北。后来我通过努力攻读,走出了大山,在人生路上艰辛求索,最终来到离家乡不远的大理大学任教三十余载,并在苍山洱海之间这个美丽的大学校园定居了下来。但我深知自己的根还在宾川大山深处,我的父亲葬在那里,我的兄弟姐妹生活在那里,那些童年时间深爱着我的叔伯婶娘,还有那么多和我一起出生、光着屁股一起长大的玩伴、伙伴,有的已经离世,有的依旧和往常一样生活在这里。

因为那剪不断的亲情眷念,我还是常常回家。但我却欣喜并且是震惊的发现,家乡的每一块土地,在短短几十年间,发生了翻天覆地的变化。特别是在雨水季节回到宾川,沿关宾公路过水泥厂,至杨柳村口的分水岭以下, 不论从老路沿大营镇高低错落的山岭、坝子、低谷一路直至县城,还是环绕鸡足山旅游公路走马大半个宾川县,眼前看到的几乎都是一色漫绿,不论平坦的坝子、低陷的谷地、起伏的山岭,还是山坡之上被人们一直修到云层之下的大小梯田和坡地,都被勤劳的家乡人民种上了各种作物,沿公路两侧, 常常是大片的水稻、玉米、蔬菜等粮食作物,向阳的山地和坡地,则是大面积的葡萄、柑桔、甜枣、石榴、草莓、冬桃、枇杷、杨梅、橄榄、火龙果和向日葵等等,还有连片的烤烟、甘蔗和桑叶等等,而城区笔直的街道两旁, 则种满了高大的芒果树、桂圆树。儿时的伙伴告诉我,许多被著上地理标识的宾川水果,在庞大物流网络的加持下,刚从田地里摘出来,便坐上飞机或动车,在第二天就摆在了北京、上海、广州、深圳、昆明等各大城市的大型超市,闪烁着晶莹的露珠,散发出来自这块大地的甜香。有的甚至还漂洋过海,出口到国外。在我翻越东山前往老家平川的路弯里,我还不只一次地发现,大大小小的梨园、苹果园、核桃园和桔子园遍布山野,勤劳的家乡人民, 在这样充满诗意和宁静的立体空间里养蜂种菜。在阳光灿烂的冬日,我一次次看到那说着地道平川口音的大姑娘小媳妇,露出太阳一般朴实率真的笑脸, 给过路的游客售卖各种果子……

因为那剪不断的亲情眷念,我还是常常回家。但我却欣喜并且是震惊的发现,家乡的每一块土地,在短短几十年间,发生了翻天覆地的变化。特别是在雨水季节回到宾川,沿关宾公路过水泥厂,至杨柳村口的分水岭以下, 不论从老路沿大营镇高低错落的山岭、坝子、低谷一路直至县城,还是环绕鸡足山旅游公路走马大半个宾川县,眼前看到的几乎都是一色漫绿,不论平坦的坝子、低陷的谷地、起伏的山岭,还是山坡之上被人们一直修到云层之下的大小梯田和坡地,都被勤劳的家乡人民种上了各种作物,沿公路两侧, 常常是大片的水稻、玉米、蔬菜等粮食作物,向阳的山地和坡地,则是大面积的葡萄、柑桔、甜枣、石榴、草莓、冬桃、枇杷、杨梅、橄榄、火龙果和向日葵等等,还有连片的烤烟、甘蔗和桑叶等等,而城区笔直的街道两旁, 则种满了高大的芒果树、桂圆树。儿时的伙伴告诉我,许多被著上地理标识的宾川水果,在庞大物流网络的加持下,刚从田地里摘出来,便坐上飞机或动车,在第二天就摆在了北京、上海、广州、深圳、昆明等各大城市的大型超市,闪烁着晶莹的露珠,散发出来自这块大地的甜香。有的甚至还漂洋过海,出口到国外。在我翻越东山前往老家平川的路弯里,我还不只一次地发现,大大小小的梨园、苹果园、核桃园和桔子园遍布山野,勤劳的家乡人民, 在这样充满诗意和宁静的立体空间里养蜂种菜。在阳光灿烂的冬日,我一次次看到那说着地道平川口音的大姑娘小媳妇,露出太阳一般朴实率真的笑脸, 给过路的游客售卖各种果子……

是的,不论秋冬春夏,回到宾川,就是来到了一块生机盎然、充满蓬勃生气的沃土。我善良朴实的家乡人民,用几代人接续奋斗的智慧和汗水,在这块充满希望的田野上绣出了气壮山河的金字图案!国家农业绿色发展先行区、国家乡村振兴示范县、国家级出口食品农产品质量安全示范区、国家农产品质量安全县、省级“一县一业”水果产业示范县……一顶顶光彩照人的金色桂冠,不仅实现了全县人民摆脱贫困、全面小康的历史跨越,同时又迅速开启了乡村振兴的宏图征程。

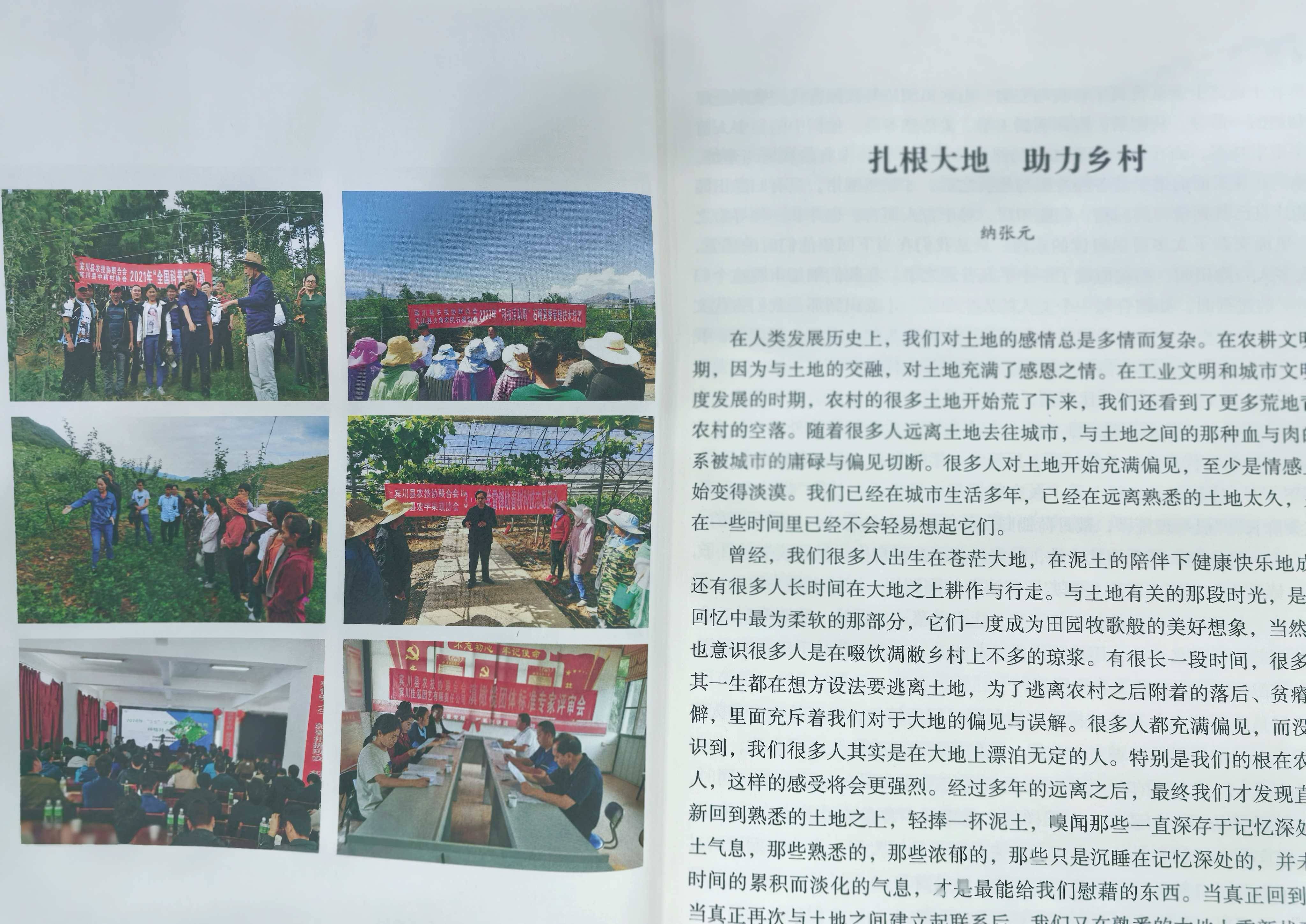

我深深知道,宾川现代农业迅猛发展,在云南大地独树一帜,除去各级党委政府的关心重视,有效利用金沙江河谷独特的光热资源,因势利导引领全县 30 多万人民走高原特色农业发展之路,搭乘的是改革开放的东风,以及新中国成立 75 年来我们在水利、交通、物流系统和社会主义新农村建设中释放的巨大红利之外,还有一个重要原因就是农业科技力量的强劲助力。我手里拿着的是宾川县农技协联合会整理编撰的助力乡村振兴的工作文集初稿:《筑梦田野》,哪怕作为一个非专业的人来看,都感觉沉甸甸的。

我深深知道,宾川现代农业迅猛发展,在云南大地独树一帜,除去各级党委政府的关心重视,有效利用金沙江河谷独特的光热资源,因势利导引领全县 30 多万人民走高原特色农业发展之路,搭乘的是改革开放的东风,以及新中国成立 75 年来我们在水利、交通、物流系统和社会主义新农村建设中释放的巨大红利之外,还有一个重要原因就是农业科技力量的强劲助力。我手里拿着的是宾川县农技协联合会整理编撰的助力乡村振兴的工作文集初稿:《筑梦田野》,哪怕作为一个非专业的人来看,都感觉沉甸甸的。

农村专业技术协会简称“农技协”,是从事农村专业技术研究、科学普及、技术推广的科技工作者、科技致富带头人自愿组成,依法登记成立的非营利性科普社团,是开展科技推广和科普服务的基层科普组织,是各级党委、政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

农村专业技术协会简称“农技协”,是从事农村专业技术研究、科学普及、技术推广的科技工作者、科技致富带头人自愿组成,依法登记成立的非营利性科普社团,是开展科技推广和科普服务的基层科普组织,是各级党委、政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

通过多年发展,宾川县已有农技协会 76 个,会员 10680 户,涉及柑桔、葡萄、石榴、枣子、核桃蔬菜、烟草、粮食、奶牛养殖等多个种植养殖业, 并有 4 个协会建立有党组织。在组织方案中,宾川县农技协联合会就明确了自己的职责所系:即在县委、县政府的领导下,围绕宾川主导产业提质增效的目标,坚持“民办、民管、民受益”的原则,遵循市场经济发展的客观规律, 通过成立宾川县农技协联合会,制定农技协联合会章程,利用联合会自律的手段,充分发挥其服务、自律、代表和协调的职能作用,提高农户生产经营的组织化程度,增强宾川农产品的市场竞争力,促进宾川高原特色产业稳定健康发展。

围绕这一目标,我在文集初稿中看到,宾川县农技协联合会自 2018 年 11月 20 日开始筹建、并于 2019 年 1 月 11 日正式成立以来,已经召开了成立大会,制订了规范的《章程》,选举出了理事会成员,并拥有了 131 户庞大的个人会员队伍。履职至今五年多来,为全县高原特色农业发展作出了重要贡献。觅一斑而见全豹,这本厚达 400 多页的工作文集,便是联合会五年认真履职、尽责奉献的最佳见证。“普及科技”栏目,选载了王兆军、闫超、解明坤等在葡萄、石榴、贡菜、沃柑等宾川主打果蔬栽培种植、管理、养护等方面的技术经验;“先进事迹”23 篇文章,从不同角度展现了联合会下属各协会 中涌现出的会员风采、经验典型、先进事迹;“调查研究”8 篇文章,探究了 农技协发展对宾川高原特色农业发展和对地方经济社会发展的重要推动作用; “媒体关注”以时间为序,展现了宾川县农技协联合会以及成员单位五年多来在各个工作领域取得的喜人亮点;“附录”部分,展示了农技协联合会获得的 各种荣誉,同时对宾川 15 种葡萄品种进行了介绍,诸如红提、克瑞森、阳光玫瑰、浪漫红颜、深红无核、甜蜜蓝宝石等等,不仅我们耳熟能详,也从侧 面反映了宾川这块土地在农科技术的加持下,显现了她不一样的丰饶。

围绕这一目标,我在文集初稿中看到,宾川县农技协联合会自 2018 年 11月 20 日开始筹建、并于 2019 年 1 月 11 日正式成立以来,已经召开了成立大会,制订了规范的《章程》,选举出了理事会成员,并拥有了 131 户庞大的个人会员队伍。履职至今五年多来,为全县高原特色农业发展作出了重要贡献。觅一斑而见全豹,这本厚达 400 多页的工作文集,便是联合会五年认真履职、尽责奉献的最佳见证。“普及科技”栏目,选载了王兆军、闫超、解明坤等在葡萄、石榴、贡菜、沃柑等宾川主打果蔬栽培种植、管理、养护等方面的技术经验;“先进事迹”23 篇文章,从不同角度展现了联合会下属各协会 中涌现出的会员风采、经验典型、先进事迹;“调查研究”8 篇文章,探究了 农技协发展对宾川高原特色农业发展和对地方经济社会发展的重要推动作用; “媒体关注”以时间为序,展现了宾川县农技协联合会以及成员单位五年多来在各个工作领域取得的喜人亮点;“附录”部分,展示了农技协联合会获得的 各种荣誉,同时对宾川 15 种葡萄品种进行了介绍,诸如红提、克瑞森、阳光玫瑰、浪漫红颜、深红无核、甜蜜蓝宝石等等,不仅我们耳熟能详,也从侧 面反映了宾川这块土地在农科技术的加持下,显现了她不一样的丰饶。

“技术指导进农家,科普培训到田园。创新引进新品种,交流学习出省门。……”文集最后,同时附录了县教体局职工李林海写的一首《宾川农技颂》,以这样一种宾川人民喜闻乐见的顺口溜形式,展现了五年多来宾川县农技协联合会在全县高原特色农业发展之路上的重要支撑作用,其中无不渗透着每一位农业科技工作者的聪明智慧和辛勤汗水。我相信再多的文字,也写不完农技协的丰功伟绩,再多的故事也仅仅只是宾川县农技协联合会工作的冰山一角,透过厚厚的文集,我似乎还看到一幅清晰的新时代农科惠民图, 正在宾川大地生动渐次展开!

“技术指导进农家,科普培训到田园。创新引进新品种,交流学习出省门。……”文集最后,同时附录了县教体局职工李林海写的一首《宾川农技颂》,以这样一种宾川人民喜闻乐见的顺口溜形式,展现了五年多来宾川县农技协联合会在全县高原特色农业发展之路上的重要支撑作用,其中无不渗透着每一位农业科技工作者的聪明智慧和辛勤汗水。我相信再多的文字,也写不完农技协的丰功伟绩,再多的故事也仅仅只是宾川县农技协联合会工作的冰山一角,透过厚厚的文集,我似乎还看到一幅清晰的新时代农科惠民图, 正在宾川大地生动渐次展开!

向大地守望者致敬,向乡村振兴助力者九十度弯腰!

向大地守望者致敬,向乡村振兴助力者九十度弯腰!

(纳张元,博士,二级教授,博士生导师,大理大学文学院院长。中国少数民族文学学会副会长,中国当代少数民族文学研究会副会长,中国作家协会少数民族文学委员会委员,云南省作家协会副主席,大理州作家协会主席。云岭文化名家、云南省有突出贡献专家、享受省政府特殊津贴专家、云南省德艺双馨文艺家、云南省高等学校教学名师,中国文联首批“中国文艺评论基地”首席专家。)

作者/纳张元

编辑/杨宏毅

责编/李 蓉

审稿/朱晓天

终审/杨凤云 张 进

网友评论文明上网,理性发言