【行摄宾川】双节归乡:彝山拉乌的团圆与秋趣

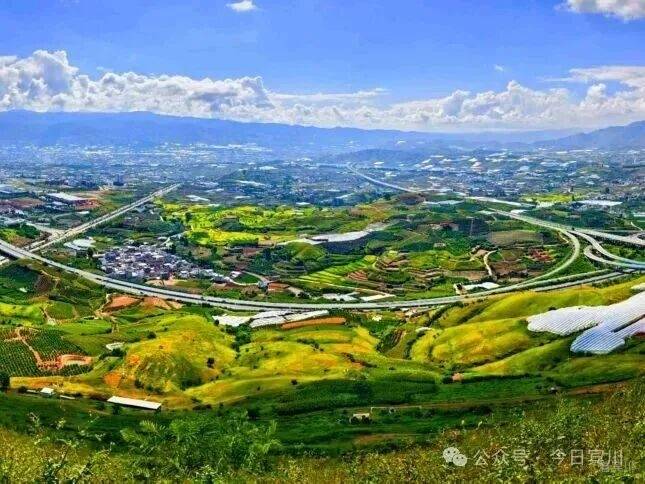

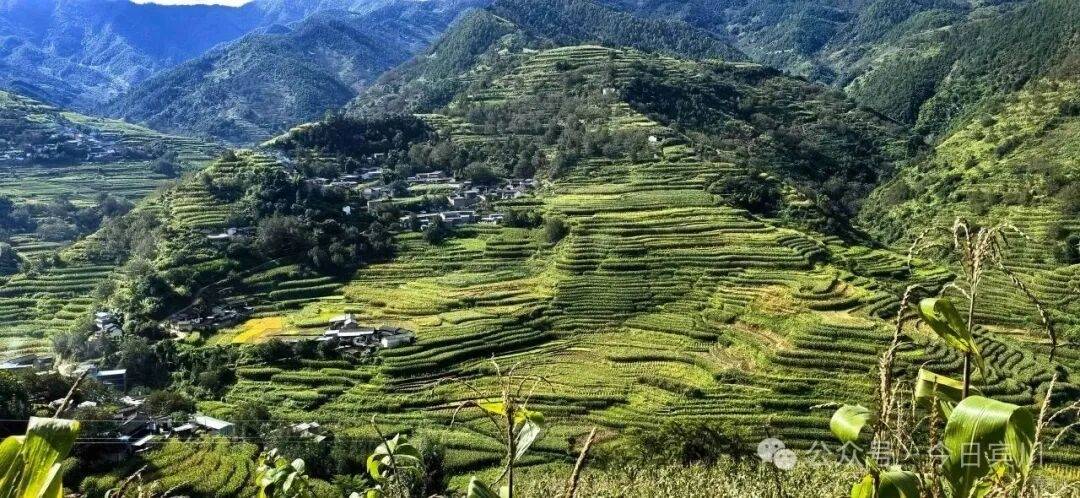

宾川坝子金秋美 施礼元/摄

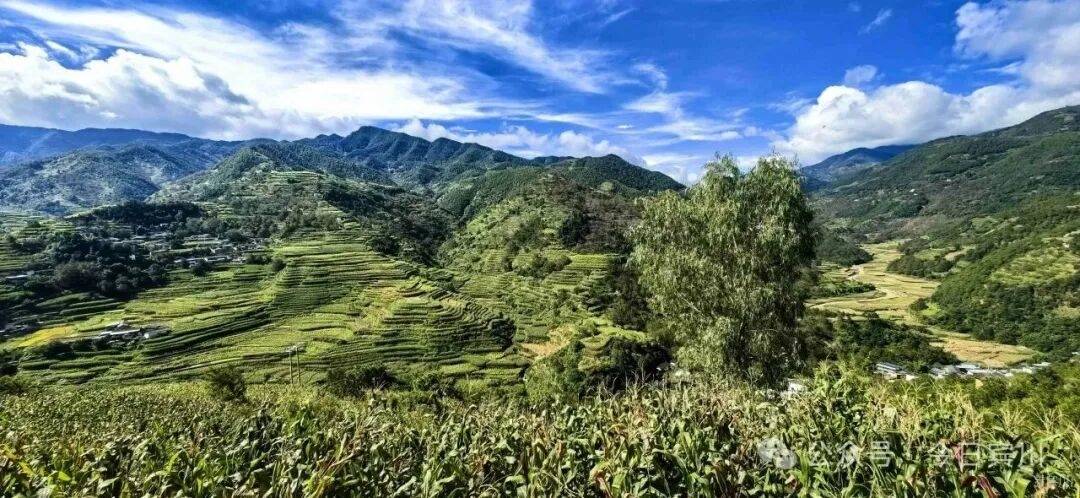

山居茶人/摄

80多岁的父母总改不了骨子里的倔强,执意要回拉乌老家住些日子。这一去便是近一个月,每次电话那头传来的都是爽朗的笑声与“好着呢,好着呢”的宽慰,可念及他们的年纪,心里的牵挂总放不下。恰逢中秋国庆“双节”同庆,我们索性带上两个孙子,驱车直奔老家——国家级生态乡宾川拉乌彝乡,赴一场秋日的团圆。

国庆当天,天公不作美,淅淅沥沥的小雨缠缠绵绵。车子驶入松坪哨,公路愈发难行,沿途的道路垮塌处越来越多,好几处路段仅容一车缓慢通过,车轮碾过碎石时发出的“咯吱”声,听得人心里发紧。“既来之,则安之”,我握紧方向盘,在确保安全的前提下小心穿行。

等终于抵达老家村口时,已是下午4点多。原本没提前告知父母,怕他们担心牵挂,可刚回到家门口,就看见父亲站在院门口,孙子一边叫着“老公公、老太!”,一边跑进了家门。

走进熟悉的院心,两个孙子一放下书包,就缠着父亲要“烧红薯、烤洋芋”——他们虽不常回乡下,却总记着老家柴火灶的独特滋味,那炭火里焐熟的红薯、烤得外焦里嫩的洋芋,是城里吃不到的香甜。父亲早有准备,院角的柴火堆旁,火盆已架好,干燥的木柴整齐地码在一边。“别急,公公教你们焐红薯,火大了会烤焦,火小了熟不透。”父亲蹲下身,手把手教孙子把红薯埋进炭火边缘,再盖上一层薄薄的炭灰,动作娴熟得像在完成一件精细的活儿。

这时,母亲端着一大盆热气腾腾的木瓜鸡从厨房出来,浓郁的香气瞬间弥漫了整个院子。金黄的鸡肉裹着橙黄的木瓜块,汤汁浓稠鲜亮,光是闻着就让人垂涎欲滴。“先吃饭,红薯等吃完饭就熟了,保准甜。”我哄着闹着要先吃红薯的孙子,一家人围坐在方桌旁,就着母亲腌的卤腐、炒得喷香的小炒肉,吃得热热闹闹。雨还在淅淅沥沥下着,屋内的灯光暖融融的,这便是最踏实的团圆滋味。

午夜时分,雨悄然停了。老家的夜晚格外凉爽,没有城里的喧嚣,只有院外核桃树的沙沙声与远处峨溪河的潺潺水声。我躺在木床上,很快便坠入了安稳的梦乡。

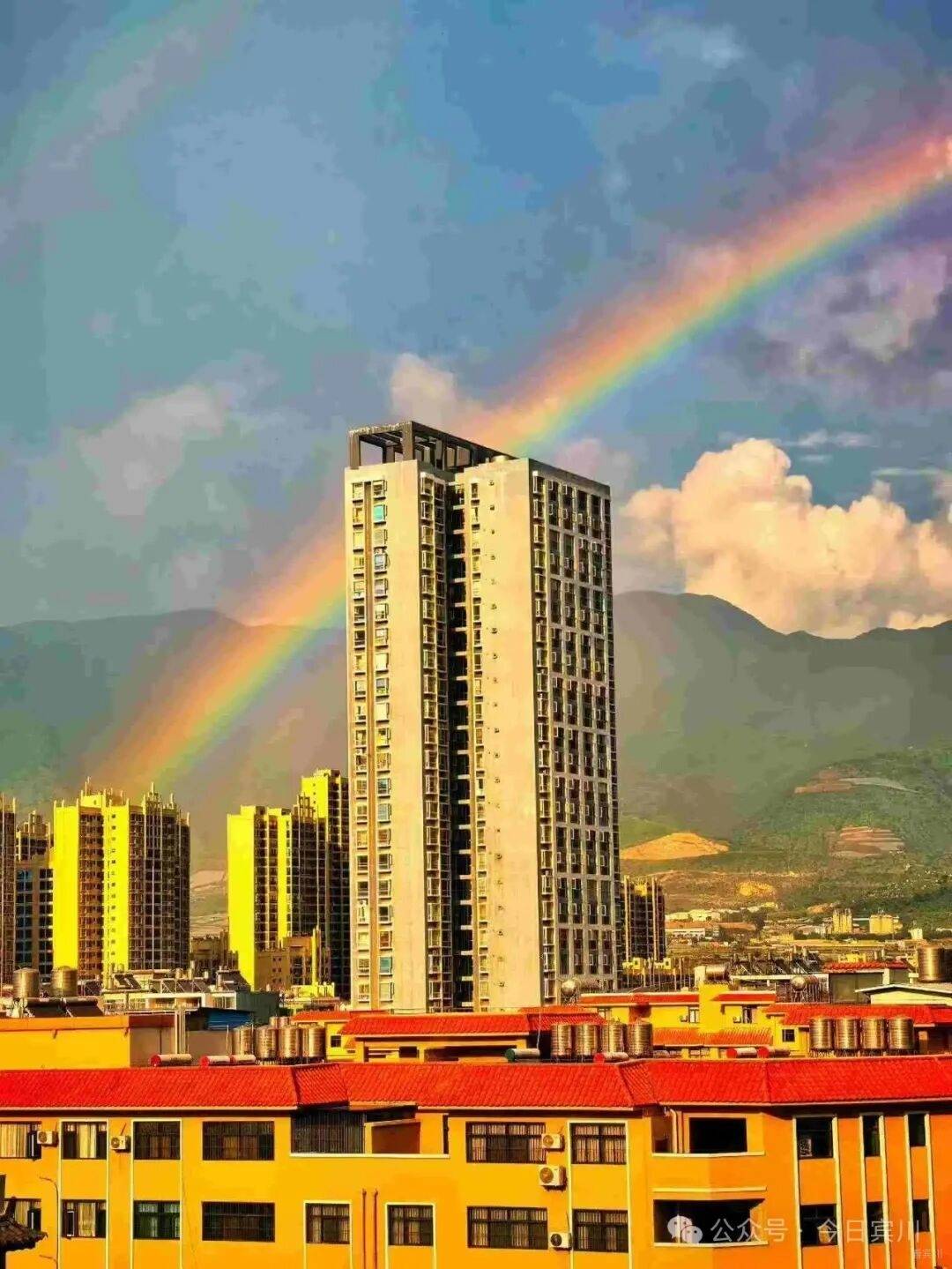

清晨7点多,窗外核桃树上的鸟儿叽叽喳喳叫个不停,我揉着眼睛坐起身,往窗外一看——天已放晴,湛蓝的天空中飘着几朵白云。山坡下,蜿蜒的峨溪河在晨光中泛着粼粼波光,今年雨水足,河水比往常丰盈不少,哗哗的水流声像一首轻快的歌,伴着拉乌古村慢慢苏醒。

正想再赖会儿床,孙子突然趴在窗口大喊:“爷爷!好大的雾啊!”我猛地翻身下床,凑到窗边一看,刚才还晴朗的天空,此刻已被厚厚的云雾铺满,远处的山峦、近处的梯田,都藏在了白茫茫的云海中。“这是家乡的云海!”我来不及刷牙洗脸,抓起无人机就往村中的小广场跑。

来到广场上,无人机缓缓升空,穿过层层云雾的瞬间,眼前的景象让我屏住了呼吸:整条峨溪河被浓密的云海包裹,云雾像柔软的棉絮,在山谷间缓缓流动;云海之上,初升的朝阳洒下万道金光,将远处的群山染成了橘红色,翠绿的森林在阳光下愈发鲜亮;古村拉乌的青瓦白墙从云海中探出一角,偶尔有炊烟袅袅升起,与云雾缠缠绵绵,宛若海市蜃楼,又似天上村落。

云海慢慢散去时,已近上午8点。露出真容的彝乡愈发秀美:山坡上的梯田层层叠叠,贡菜苗的翠绿、包谷田的深黄、翻整后沃土的褐红,交织成一幅色彩斑斓的画卷;田埂上,早起的彝族乡亲扛着锄头走过,衣角沾着露水,嘴里哼着听不懂的彝歌;不远处,刚完成整治的峨溪河将雨水汇成的河流规整疏导,水流顺着河道蜿蜒向前,最终汇入渔泡江,像一条飘动的丝带,系在彝乡的山水间。

吃过午饭,孙子们又嚷嚷着要去捡菌子。我想起小时候常去的那座小山包——那里不仅能捡到肥美的野生菌,还能挖到黄芩、麦冬等中药材。驱车十几分钟,便到了山脚下。停稳车,我们沿着长满杂草的小径往上走,小山包左侧的深谷里,峨溪河蜿蜒曲折,在藤子地村与藤子坡村之间绕出一个天然的太极图案,与平川到祥云米甸的公路交错相映,虽不及云龙太极图之壮观,但也小巧玲珑,成了拉乌有名的打卡点。

我忙着用相机记录这自然奇观,身后突然传来孙子的欢呼声:“爷爷!我找到菌子啦!”

跑过去一看,孙子手里捧着一朵胖乎乎的见手青,菌盖呈深褐色,轻轻一碰,菌柄就泛起青色的痕迹。“这是能吃的见手青,要小心别弄破了。”我蹲下身,教他们辨别菌子的纹路与颜色。两个小家伙的热情瞬间被点燃,睁大眼睛在草丛里仔细搜寻。山坡上,黄芩的紫花、麦冬的细叶随处可见,我指着这些中草药,给孙子讲我小时候挖药换学费的故事,他们听得入了迷,时不时追问“爷爷当时累不累”“挖的药能卖多少钱”。

两个多小时过去,我们的收获不算多,却也捡了几朵牛肝菌和见手青,够炒一小碗了。孙子们非要自己提着菌子,为此还争执了起来。我笑着把菌子分成两份,让他们各提一袋,这才作罢,蹦蹦跳跳地跟着我下山。

上车后,孙子们有些累了,我提议去看看来凤梯田,他们顿时来了精神。来凤梯田离山包不远,沿着来凤公路往山上走,路边深箐两侧的梯田便尽收眼底。金秋时节,层层叠叠的梯田里一片金黄,成熟的水稻压弯了稻穗,风一吹,便泛起金色的波浪。今年来凤梯田的水稻种植面积虽比往年少些,部分地块已收割完毕,留下整齐的稻茬,还有些田地里种着待收的包谷,金黄的包谷穗在阳光下格外显眼,梯田的壮美依旧未减。孙子们趴在路边的护栏上,惊叹着“好多楼梯啊”,我笑着解释这是乡亲们赖以生存的田地,是彝乡先民留下的智慧结晶。

回到村里,夕阳已西斜。听说要去打核桃、捡核桃,两个孙子又满血复活,非要亲自扛核桃杆。妹妹家的核桃树就在村后,我们拎着竹筐往山上走,远远就看见核桃树下掉了一地的核桃——妹妹忙着去县城带孩子,没时间采收,不少核桃都已熟透落地。孙子们扛着比自己还高的核桃杆,有模有样地往树枝上敲,“砰砰”几声,核桃便“咕噜噜”滚落到地上。可没敲几下,他们就被核桃树旁小箐里的流水吸引,丢下竹竿跑去玩水,溅起的水花沾湿了衣裤,却笑得格外开心。我和妻子忙着捡拾地上的核桃,弯腰、起身,反复几十次,不到一个小时就累得直不起腰。看着竹筐里半筐核桃,虽不算多,却也是满满的收获。

晚饭后,村子对面的山头渐渐被晚霞染透。夕阳慢慢沉入山后,晚霞从橘黄色变成深红色,像燃烧的火焰飘浮在山顶,与翠绿的山峰、深蓝的天空交织在一起,美得让人移不开眼。两个孙子趴在院心的石桌上,用画笔描绘着眼前的晚霞,嘴里还念念有词“要把红色涂得再浓一点,像爷爷说的火烧云。”

天渐渐暗了下来,趁着凉爽的晚风,我漫步在村边的公路上。路边的核桃收购点灯火通明,乳白的节能灯光下,乡亲们扛着装满核桃的麻袋来来往往,电子秤的“滴滴”声、讨价还价的谈笑声、核桃碰撞的“哗啦啦”声,汇成了秋日里最热闹的旋律。“今年雨水足,核桃个头大、果仁饱满,每公斤新鲜核桃能卖到 5 块钱呢!”收购点的老板笑着跟我打招呼,手里的笔不停地在账本上记录着。看着乡亲们脸上的笑容,我心里满是欣慰——这丰收的喜悦,是彝乡最美的风景,也盼着他们能卖个好价钱,把日子过得更红火。

夜色渐深,回到院心时,父亲已在火盆里生起了火,一家人围坐在火盆旁,喝着香甜的核桃茶,听父亲讲村里的新鲜事,孙子们则拿着白天捡的菌子,叽叽喳喳地讨论明天要怎么吃。窗外的月光洒在院心,核桃树的影子轻轻摇晃,峨溪河的流水声隐约传来。这一刻,没有城市的喧嚣,只有家人的陪伴与家乡的安宁——这便是“双节”最好的礼物,也是藏在彝山拉乌深处,最踏实、最温暖的幸福。

END

图文/杨宏毅

编辑/杨宏毅

责编/李蓉

审稿/朱晓天

终审/杨凤云 张进

网友评论文明上网,理性发言