【我们的节日•春节】那年 那月 那种过年的感觉(散文)

那年 那月 那种过年的感觉(散文)

○刘志新

童年过年的感觉,往往带有几分忧愁和辛酸。

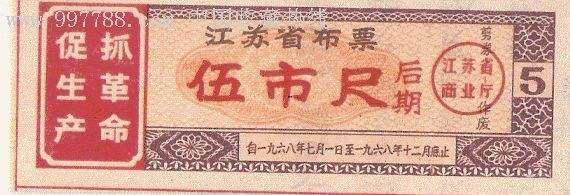

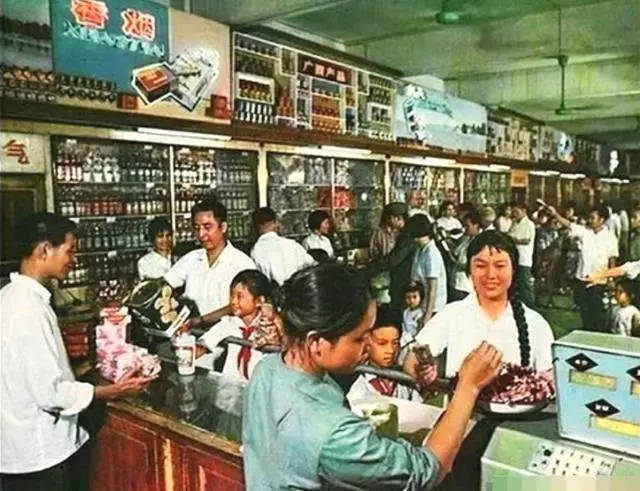

上个世纪六、七十年代,我家住在一个偏远的山区小镇,我的童年是在贫困年代中度过的,虽然没有经历过“三年困难时期”的饥饿,但在买什么都要凭票,物资极度匮乏的年代,对吃总是满怀强烈的奢望。特别是过年给我留下了几多苦涩,也留下了几多温馨。

记得小时候一进入腊月,大人们便说:有年味了,要过年了。时间渐渐逼近春节,年味就越浓。只见父母亲常常捏着仅有的一点点钱开始精心地计算着,买多少白菜,买多少葱,能买几斤糖,买猪头肉便宜又划算……缺钱又要过年,也着实让父母亲显得很无奈,经常是盘算好了才开始购物。那年月物资极度匮乏,几乎采购任何东西,都要凭票且都要排队。一进腊月,整个小镇街道上几乎天天可以看到排队的人群,或候在供销社门前,或拥挤在一个窗口前。通常开门一般都要到上午9∶00,但排队常常要从四更天开始,有时甚至半夜就得起床,打着火把,冒着刺骨的寒风赶去排队,站在冰冷的冬夜里熬到天亮,更惨的是有时遇上排队的人多,而物品有限,白熬六七个小时仍空手而归。

有一年过年,我陪父亲半夜排队买红糖,等到中午快轮到父亲购买时,售货员从窗口挤出半个头来,毫无表情地告诉大家:“糖已卖完,大家回去吧,改天再来”。父亲一脸茫然,失望地打开捏得快出水的糖票,无奈地拉着我说:“走!回家……”。

又一年过年,父亲半夜排队,买回10斤豆腐,虽然手脚冻得麻木了,但从父亲的神态看,显得很有成就感。但距过年还有几天,唯恐豆腐变质,当时没有冰箱,母亲就在夜间把豆腐端到院子里接冰,白天再端进屋,虽然麻烦,但看到白花花的豆腐,心里还是美滋滋的,满以为可以有东西过一个好年了。可是腊月二十八清晨起来,忽然发现院子里的豆腐不见了,被野猫洗窃一空,母亲急得直哭,那可是一家人最重要的年货啊!

还有一年,快过年了,大哥一夜未睡去排队,天亮买回一只猪头,父亲把它烧洗干净,到中午劈开煮上,晚上待我们几哥弟放学回家,已是满屋生香,几双眼睛不时往锅里瞟,掩饰不住地高兴,也流露出馋相。父亲对我们说:“我们家今年过年可有肉吃了,但现在不能吃,过年还有几天呢。”我们几哥弟懂事地点点头,晚饭后,一家人抵不住诱人的香味,全部围拢来,眼巴巴地看着父亲一块一块地折解着猪头,父亲催促着我们快去复习功课,可我们哥弟几个始终不愿离开。父亲看了我们一眼,像和谁睹气似的,大声说了一句:“吃!吃!吃!今天我们就过年!”我们立时欢呼起来。于是父亲从煮得烂熟的猪头里,抠出一快瘦肉,又抠出一块瘦肉,逐一递给我们,我们把肉捧在手上,大口大口吃起来,母亲在一旁什么也不说,只见她眼里闪着泪花。那是几年来最酣畅,最痛快的一次吃肉,一只十几斤的猪头,最后只剩下两块腮上的肥肉和两只瘦巴巴的耳朵。

如今几十年过去了,欣逢太平盛世,我也早已为人之父,我们再也不用像父母亲当年那样为办年货发愁了,面对过年,也全然没有我们小时候的那种渴盼。人们衣食无忧,随时都有可口的饭菜和各种饮品、零食;随时都可以换上漂亮的新衣服,不必眼巴巴地等到过年,平时也几乎天天在过年。

春节临近,拿上钱上街,一次就可把年货办齐,可不知怎的,我总觉得年的味道没有了。我怀念那年那月那种过年的感觉……

作者/刘志新

编辑/杨宏毅

配图/杨宏毅(部分来自网络)

审稿/朱晓天

终审/杨凤云 刘 灿

网友评论文明上网,理性发言